PELE, POESIA, PAISAGEM

ARTIGO DE MARCELO REIS DE MELLO

Coordenador das atividades de Literatura da Coart UERJ, é mestre em Estudos de Literatura pela UFF / CNPq e doutorando em Literatura Comparada pela UFF / CAPES. Como poeta publicou Esculpir a Luz (Cozinha Experimental, 2010), Violens (7Letras, 2016), Elefantes dentro de um sussurro (Cozinha / Azougue, 2017) e José mergulha para sempre na piscina azul (Garupa, no prelo).

RESUMO

Este ensaio explora alguns vínculos possíveis entre poesia, pele e paisagem, através de uma breve aventura etimológica que nos leva a questionar também a porosidade da palavra país.

PALAVRAS-CHAVE

Pele, Poesia, Paisagem.

RESUMEN

Este ensayo explora algunos vínculos posibles entre poesía, piel y paisaje, a través de una breve aventura etimológica que nos lleva a cuestionar también la porosidad de la palabra país.

PALABRAS-CLAVE

Piel, Poesía, Paisaje.

Revista Arte ConTexto

REFLEXÃO EM ARTE

ISSN 2318-5538

V.6, Nº15, MAR., ANO 2019

VERBETES DA ARTE

Trago1 aqui uma fala breve, mais como poeta do que como professor de literatura. De qualquer modo, como alguém situado geograficamente nesta terra batizada por invasores ibéricos de Monte Pascoal, depois Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Nova Lusitânia, Cabrália, até que se chegasse a este pau de cor embrasada – Brasil, do qual nasceram os Estados Unidos do Brasil e, finalmente, a partir de 1967, com a ditadura militar (que não foi “movimento” nem “revolução”), com a DITADURA MILITAR passamos a viver na República Federativa do Brasil. De modo que estamos todos aqui, hoje, no interior desta República de muitos nomes, e, mais especificamente, na antiga propriedade da família do cafeicultor luso-brasileiro António Clemente Pinto, o Barão de Nova Friburgo, adquirida na época em que ainda era esta a capital do Império do Brasil.

Muito antes de abrigar o Museu da República, este belo edifício aqui ao lado foi chamado de Palacete do Largo do Valdetaro ou Palácio de Nova Friburgo, em seguida Palácio do Catete. Entre 1897 e 1960 serviu de abrigo ao governo federal. E aqui aconteceram coisas importantes, como a morte do presidente Afonso Pena; aqui foi assinada a declaração de Guerra contra o Eixo, durante a Segunda Guerra Mundial, e aqui suicidou-se Getúlio Vargas, com um tiro no coração, em 1954. Por fim, não posso esquecer de que estamos (ironicamente?) na tenda “Faça amor, não faça guerra” de um evento chamado Primavera Literária.

Essa história e esses nomes não são irrelevantes. E se está claro que me permito uma abordagem pouco analítica, pois não há tempo nem paciência para me ouvir dissecar fatos e conceitos, é porque estou mais interessado aqui em produzir algumas faíscas do que em decompor as sombras projetadas historicamente entre poesia e paisagem. Atenho-me à superfície do problema, com humildade e alguma malícia, ciente de que a superfície (por onde parecemos apenas deslizar) devém abismo. São ainda os ecos de Nietzsche que ouvimos na voz de Paul Valéry (1960): “o que há de mais profundo no homem é a pele”.

Lembremo-nos de que a pele que reveste nosso corpo é também o lugar do encontro e início das trocas entre aquilo que costumamos chamar, no senso comum, de “mundo interior” e “mundo exterior”. Sem pele não é imaginável nem mesmo a ficção do sujeito, não há subjetividade possível. Poderíamos dizer, então, que é com a pele – com a pele que recobre nosso corpo e que recobre as coisas do mundo – que começa toda e qualquer paisagem.

Mas antes de falar de PAISAGEM talvez seja proveitoso falar de PASSAGENS. Porque embora alguns de nós se sintam muito seguros ao assinar seu nome próprio em “peles de papel” (para usar esta imagem de Davi Kopenawa Yanomami), como se o nome próprio coincidisse perfeitamente com sua identidade; embora alguns de nós sintam-se protegidos do mundo e dos outros enfiados na sua pele (alguns indivíduos de pele branca a vestem como se fosse uma espécie de farda verde-oliva), é preciso dizer que a pele não é apenas epitélio, não é um plano ideal, superfície lisa e irretocável. A pele também é porosa e estratificada, possui suas camadas e rugosidades.

Com a Histologia, disciplina biomédica que estuda a composição e função dos tecidos vivos, tomamos conhecimento de que o ectoderma, um dos três folhetos embrionários, ao lado de mesoderma e endoderma, origina tanto a camada celular externa quanto o nosso tubo neural. Ou seja, do mesmo folheto embrionário são originados: 1. epiderme e anexos cutâneos (pelos e glândulas mucosas); 2. todas as estruturas do sistema nervoso (encéfalo, nervos, gânglios nervosos e medula espinhal); 3. o epitélio de revestimento das cavidades nasais, bucal e anal. Portanto: pele, atividade neural e todos os orifícios do nosso corpo são originalmente inseparáveis.

POROSIDADE. A sacerdotisa Diotima de Mantineia teria contado a Sócrates, no Banquete, que Eros foi gerado a partir de uma relação inesperada entre a Penúria (Penia) e o Expediente (Poros), que é uma espécie de Malandro grego, filho da Astúcia, sempre capaz de se livrar de situações embaraçosas. A nossa pele – órgão amoroso, erótico – oscila entre o tegumento (que recobre) e a derme (que revela), não sendo, como o Amor, nem mortal nem imortal de nascimento. Por isso ela não serve de armadura: antes disso, a pele é o que guarda e abre ao mundo toda a nossa fragilidade, ela atravessa a Aporia. Pele é Passagem.

Para os povos Yanomami do Brasil, por exemplo, chamar alguém pelo seu nome (ou mesmo perguntar o nome de alguém da tribo) pode ser extremamente ofensivo. O nome, ao invés de proteger – expõe. Nem toda pele é desejada.

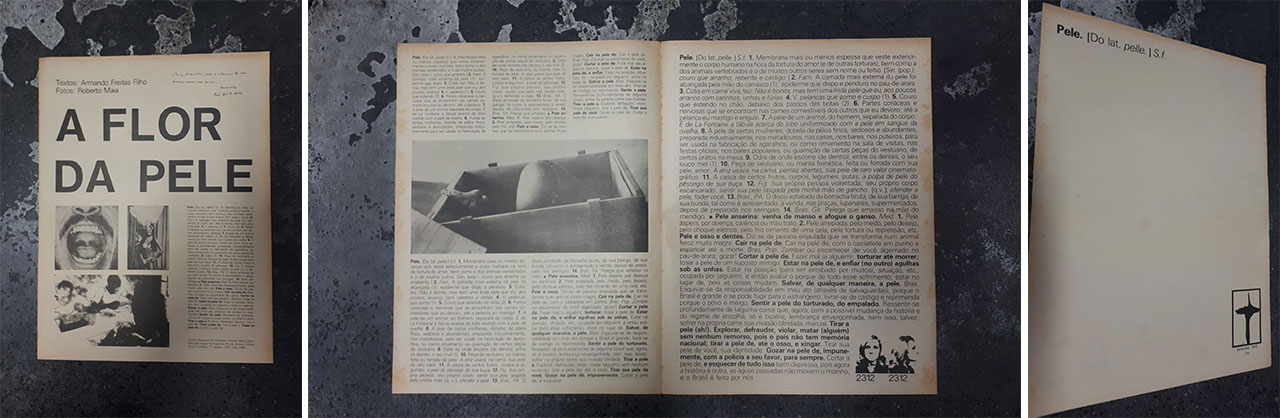

Lembrei-me de um poema muito forte do poeta Armando Freitas Filho chamado A Flor da Pele, escrito e publicado em formato tabloide no ano de 1978, aqui no Rio de Janeiro, e que parte das definições de pele do dicionário Aurélio até desembocar na pele torturada e dilacerada nos paus-de-arara do DOPS e do DOI-CODI; pele onde os choques elétricos e tatuagens feitas à faca expõem a textura do texto, abrem o verbete do corpo ao leitor. No fim do poema vemos apenas uma pele em branco – página na qual podemos escrever ou não, rasgar ou não, que podemos guardar ou atirar no fogo.

A pele não é apenas o órgão mais extenso do corpo. Como disse o filósofo Gilles Deleuze (cf. 1996), a pele é o lugar de desdobramento das imagens, ou ainda: é o lugar onde pensamento e imagem desdobrados se confundem, tornando-se um só; lugar do acontecimento e por onde caminha o artista, confundido com sua própria imagem – imagem da pele. Falamos aqui, então, de uma pele-passagem para estados intensivos de uma força sem nome, anônima (uma força de existir e um poder de ser afetado).

Para nos aproximarmos de uma palavra muito cara aos geógrafos (e muito importante também para Michel Collot, ao traçar as linhas de uma Geocrítica e uma Geopoética), a pele não é apenas superfície do pensamento – ela é ou pode se tornar HORIZONTE. E horizonte, parafraseando Collot (2015), é tanto o que nos limita como o que nos abre para o invisível.

Se não morremos asfixiados pelo nosso invólucro, como se nosso corpo fosse uma “Dama de Ferro”, um sarcófago cruciante, e nosso rosto uma espécie de “Máscara do Escárnio” (instrumentos de tortura que a Santa Igreja Católica popularizou ao longo de séculos); se não deixamos de respirar trancafiados na nossa pele e no nosso nome é porque há – em toda imagem, em toda pele – um horizonte se deslocando. Um furo que se produz em cada perspectiva aparentemente imóvel. O horizonte me traz o que eu não posso ver naquilo que eu vejo: algo sempre respira nas imagens. Não se trata obviamente do horizonte messiânico como experiência mística, não é o reino de outro mundo; ao contrário, é a abertura do presente à imanência extrema do olhar – aquilo que eu não posso ver nem tocar porque não é ainda um corpo: PASSAGEM. Pele que oscila entre o que recobre e o que revela.

Correndo o risco de poetizar excessivamente o texto, eu gostaria de propor esta nossa experiência de PAISAGEM como uma experiência eminentemente PAGÃ. Lembrando que paganus era nada mais do que o aldeão e que muitos pagani formavam um pagus (uma população civil, em contraste com uma população militar), de onde vem a palavra francesa pays e a portuguesa país. Desta origem decorrem as palavras paysan (francês), paesano (italiano) e paisano (espanhol e português), que podem significar tanto “compatriota” como “aquele que não é militar”. Deriva-se daí também a locução adverbial “à paisana”, para referir-se a um militar em trajes civis. Finalmente, da palavra pays vem também a palavra paisagem, que se coloca no centro deste nosso debate sobre poesia.

Ocorre que este país, do qual deriva a palavra paisagem, evidentemente não é o país cujas fronteiras foram cuidadosamente delimitadas pelo Serviço Cartográfico do Exército ou pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pouco tem de burocrático [embora na origem da burocracia esteja a palavra grega pyros (fogo), que no Latim vulgar tornou-se bura, um tecido avermelhado (cor de fogo), tipo de pele grosseira com a qual se cobriam os monges e as mesas de trabalho]. Mas voltando à palavra país, somos levados etimologicamente a um conglomerado de pagãos, ou seja, a uma reunião de civis que, ao partilharem da mesma superfície terrestre, diferenciam-se de um ajuntamento militar.

Nesta nossa paisagem, não mais estudada com exclusividade por geógrafos e cientistas da terra – na paisagem pagã da poesia cabem todas as paisagens, todos os mapas, todos os palácios, todas as nações, todos os sentidos, todas as línguas, e nenhuma basta. A paisagem de que falamos é uma coincidência entre a delicada flexão do poros e a irrepetível abertura do presente (este é o seu horizonte): o instante prófugo ao qual devemos nos apresentar.

Nesta terra de muitos nomes é preciso refundar teimosamente o pagus, nosso paganismo. Para além das réguas e compassos que delimitam cartograficamente o mundo, uma poesia que se propõe como paisagem, outra pele, onde a Penúria e o Expediente, Penia e Poros, dão origem ao Amor; onde o pays de Michel Collot e o nosso país encontram-se e confundem-se numa língua pagã, mirando – da Europa ou da América do Sul ou de outro ponto qualquer – um horizonte possível para a tagarelice sem sentido, ou a mudez imposta.

Nossa paisagem começa nesta pele imprópria, porosa, assoreada, inventário de suturas e marcas, cidades invisíveis onde a poesia finca seus ossos, expõe sua caveira. Pergunto: a poesia às vezes não parece ser uma obstinada repetição da imagem da sua própria caveira (muito mais do que de um rosto), gesto tão caro ao Simbolismo? O horror da natureza por trás de qualquer pele, de toda máscara civilizada. Como não lembrar de Baudelaire? Ou do refrão de Cruz e Souza (1961, p. 119): “Olhos que foram olhos, dois buracos / Agora, fundos, no ondular da poeira… / Nem negros, nem azuis e nem opacos. / Caveira!”.

E no entanto, nada é mais urgente do que estar vivo e continuar em pé. Porque o horizonte exige de nós algum tropismo, certa verticalidade. Ainda que se trate de um “tropismo ancestral para o Infortúnio”, como no amargo “monólogo de uma sombra” de Augusto dos Anjos. Ainda que se diga, como Sylvia Plath em seu poema I am vertical: “But I would rather be horizontal” (Mas eu preferiria ser horizontal). O céu pode ser uma cova tão funda ou tão rasa quanto a terra. O horizonte não é nem terrestre nem celeste: fenda que oscila indecidível entre radiações cósmicas e telúricas.

De pé, sim, o que não nos impede de dizer com os mortos. A poesia reverbera a voz ctônica dos nossos paisanos desaparecidos: o paganismo é o nosso país. O nosso pagus. Esta, a nossa pele, o nosso horizonte, aquém e além do qual se impõe um humilde destino de bicho da terra, de ácaro. Ou de áporo, como o que aparece n’A Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade, onde a própria escrita do poema remete aos três sentidos da palavra áporo: inseto (“perfurando a terra”), aporia (“país bloqueado”) e flor.

A pele torturada do país não termina aqui de ser tecida, de ser escrita. A paisagem que se oferece não é necessariamente a nossa. A minha, a que escolho habitar provavelmente se parece mais com a Aldeia Maraka’nà do que com o Palácio do Catete ou qualquer outro palácio. Quanto ao Museu da República, que não se torne em breve a paisagem escalpelada do Museu Nacional, onde pesquisadores acabam de encontrar parte do crânio de nossa paisana mais antiga, Luzia, entre as cinzas.

Sabemos que na paisagem do presente nem os mortos estão a salvo. Eles, sobretudo. Mas só os que sobrevivem sentem na pele a falta lancinante de um halo, de uma luz divina – a extrema nudez. Têm de aprender a viver em pleno vento. São os sobreviventes que escrevem, com palavras forjadas (ou, neste momento, com sua quase absoluta falta de palavras) um horizonte possível para este país superficial, esta terra queimada de sol com as vísceras à mostra.

Encerro com um trecho do poema “A Flor da Pele” de Armando Freitas Filho (1978), e com o poema “Áporo”, de Carlos Drummond de Andrade (2012), ambos citados no texto:

A FLOR DA PELE

(…) Cair na pele de. Cair na pele de, com o cassetete em punho, e espancar até a morte.

Bras. Pop. Zombar ou escarnecer de você algemado no pau-de-arara; gozar! Cortar a pele de. Fazer mal (a alguém); torturar até morrer; tosar a pele de um suposto inimigo. Estar na pele de, e enfiar (no outro) agulhas sob as unhas. Estar na posição (para ser enrabado por muitos), situação, etc., ocupada por (alguém) e então avaliar o porquê de todo esse sofrimento. Estar no lugar de, pois as coisas mudam. Salvar, de qualquer maneira, a pele. Bras. Esquivar-se da responsabilidade em mau ato (através de salvaguardas), porque o Brasil é grande e se pode fugir para o estrangeiro; livrar-se de castigo e reprimenda porque o povo é meigo. Sentir a pele do torturado, do empalado. Ressentir-se profundamente de (alguma coisa) que, agora, com a possível mudança da história e do regime de encolha, só é cicatriz, lembrança envergonhada, nem isso, talvez; sofrer na própria carne sua invasão blindada, marcial. Tirar a pele (ah!). Explorar, defraudar, violar, matar (alguém) sem nenhum remorso pois o país não tem memória nacional; tirar a pele de, até o osso, e xingar. Tirar sua pele de você, sua identidade. Gozar na pele de, impunemente, com a polícia a seu favor, para sempre. Cortar a pele de, e esquecer de tudo isso bem depressa, pois agora a história é outra, as águas passadas não movem o moinho, e o Brasil é feito por nós

ÁPORO

Um inseto cava

cava sem alarme

perfurando a terra

sem achar escape.

Que fazer, exausto,

em país bloqueado,

enlace de noite

raiz e minério?

Eis que o labirinto

(oh razão, mistério)

presto se desata:

em verde, sozinha,

antieuclidiana,

uma orquídea forma-se.

Notas de Rodapé

1 Coordenador das atividades de Literatura da Coart UERJ, é mestre em Estudos de Literatura pela UFF / CNPq e doutorando em Literatura Comparada pela UFF / CAPES. Como poeta publicou Esculpir a Luz (Cozinha Experimental, 2010), Violens (7Letras, 2016), Elefantes dentro de um sussurro (Cozinha / Azougue, 2017) e José mergulha para sempre na piscina azul (Garupa, no prelo).

Referências Bibliográficas

ANDRADE, Carlos Drummond de. “Áporo”. In: A Rosa do Povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

COLLOT, Michel. Poesia, Paisagem e Sensação. (Ensaio). Trad. Fernanda Coutinho. Rev. de Letras da UFSC, nº 34, vol.1, jan./jun. 2015.

CRUZ E SOUZA, João da. “Caveira”. In: Faróis. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora José Aguilar, 1961.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia, vol. 3. Trad. Aurélio Guerra Neto et al. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996.

FREITAS FILHO, Armando. A Flor da Pele. Rio de Janeiro: 1978 [Mimeo].

VALÉRY, Paul. “L’idée fixe”. In: Oeuvres complètes. Tome II. Paris: La Pléiade, 1960.

Lista de Imagens

1 – 3 Fotografias do tabloide publicado em 1978.