Para que a escrita seja manifestada em sua verdade (e não em sua instrumentalidade), é necessário que ela seja ilegível.

- Roland Barthes -

Ao menos, essa maneira de ver tem o mérito de substituir a interpretação mágica (utilitária), evidentemente pobre, das imagens das cavernas, por uma interpretação religiosa, mais condizente com um caráter de jogo supremo, que geralmente é próprio à arte e ao qual corresponde o aspecto dessas pinturas prodigiosas que nos chegaram do fundo das eras.

- Georges Bataille -

Nascimentos da Escrita: Um encontro entre Georges Bataille e Roland Barthes

Como se sabe, um dos mais intrigantes patrimônios históricos franceses, a caverna de Lascaux, descoberta por quatro adolescentes no ano de 1940, foi uma das muitas obsessões de Georges Bataille. Em diversos momentos da sua obra ele discute aquelas imagens fabricadas há cerca de dezessete mil anos, desde um estudo publicado em 1955 — A pintura pré-histórica: Lascaux ou o nascimento da arte, reelaborado em 1957 na sua pesquisa sobre o erotismo e, finalmente, ao escrever sobre a relação entre erotismo e morte no livro As lágrimas de Eros, de 1962.

Buscando compreender o fascínio de Bataille pelo homem de Lascaux, acerca do qual já se produziu extensa bibliografia, aproximamo-nos de um problema importante e menos desgastado, que é a relação possível entre a perspectiva batailliana das imagens pré-históricas e o interesse de Roland Barthes, em sua última década de vida — sobretudo em Variações sobre a escrita — pelos primeiros grafismos humanos encontrados em pedras, ossos e cascos de grandes animais. Um vai encontrar na gruta francesa o nascimento da arte; o outro busca reconhecer nos grafismos uma ancestralidade mais remota e menos utilitária para a escrita.

Logo de cara ambos são movidos contra o lugar-comum científico que reduz os fenômenos às suas meras manifestações naturais.1 No primeiro caso, basta considerar o contraste gritante entre a sensação extática de Bataille diante daquelas imagens e a afirmação de Henri Breuil, professor dos quatro descobridores e primeiro cientista a estudar a gruta, de que “Lascaux é a Capela Sistina da pré-história” (NECHVATAL, 2015). Apesar de espirituosa, essa aproximação simplificadora das imagens rupestres com o universo da arte quatrocentista não é muito batailliana. Pois, ainda que para Bataille a “clara e ardente presença” das pinturas de Lascaux seja a mesma que provocam todas as obras-primas de todos os tempos (BATAILLE, 2015), ele se vê fascinado não apenas com a exuberância das imagens, mas com a beleza do que está para além de qualquer imagem: O sagrado, o desconhecido, o que dali ficou no que há muito desapareceu. Como afirma Karl Erik Schollhammer, ao analisar o diálogo entre Bataille e Blanchot, em seu livro intitulado justamente Além do visível:

Blanchot argui que a arte pré-histórica, nesta perspectiva, está mais próxima à experiência moderna da arte do que, por exemplo, a arte clássica grega, marcada pela historicidade de seu projeto e que hoje nos parece mais “arcaica” do que as pinturas das cavernas de Lascaux. (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 102)

Como poderia a arte moderna estar mais próxima dessas pinturas de 17.000 anos do que da arte feita no Mediterrâneo há meros dois ou três mil anos, ou mesmo dos afrescos renascentistas de Rafael e Botticelli? Para Blanchot o que determina essa distância é a historicidade do projeto da arte clássica; o fato de pertencer a um momento em que a representação é possível, desejável, quando a qualidade estética se referia sobretudo à figuração contida no objeto, na obra. A arte dita moderna é justamente aquela que se propõe a atravessar a obra e a representação, onde, como viria afirmar Jean-Luc Nancy, a “presença não aparece sem apagar a presença que a representação gostaria de designar (seu fundamento, sua origem, seu sujeito)”. Nesse sentido, é mais curta a distância entre a sensibilidade moderna e a possível origem pré-histórica da arte, onde o que importa é menos o que se representa do que aquilo que se apresenta: o desconhecido.

Talvez seja isso o que encanta Bataille na Olympia de Manet, por exemplo (tela em que nos revela uma Vênus muito diferente daquela retratada por Tiziano em 1550, apesar de remeter a ela), na medida em que a prostituta e sua criada negra parecem desafiar a crítica do “belo” e do “bom gosto”. É assim que Manet desloca a pintura de sua utilidade comunicativa, livrando-a de tudo aquilo que não diz respeito à sua essência, mostrando-nos um gesto que dissolve o mito, a narrativa, privilegiando uma espécie de desaparecimento (sobram apenas as cores, formas, movimentos) — cujo “resultado é um sentimento de ausência em meio à plenitude da imagem” (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 99).

A associação entre Bataille e Barthes, que ilumina esta correspondência entre as pinturas do homem de Lascaux e a arte moderna, de algum modo já fora intuída por Schollhammer no livro que venho citando, assim como no prefácio à edição brasileira de O Erotismo escrito por Raul Antelo, sobre o qual vamos nos inclinar daqui a pouco. Os dois cruzam o pensamento de Bataille com textos incluídos em O Óbvio e o obtuso, volume de ensaios sobre estética organizado postumamente. Um deles em que Barthes pensa o trabalho de Cy Twombly, o outro sobre as semiografias do acefálico André Masson. Além disso, nos dois textos vemos sublinhada uma questão de interesse comum entre os pensadores franceses: a arte como dispêndio, resíduo de uma queima, resultado de um excesso.

Escrita pré-histórica, arte contemporânea

No quinto capítulo de seu livro, “O nascimento da arte — um diálogo entre a arte e a escrita”, Schollhammer percebe o quanto a analogia feita por Bataille “entre a natureza constitutiva da pintura e a sua realização na pintura moderna” (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 103) está próxima do relato genealógico feito por Barthes em O grau zero da escrita (seu livro de estreia), ao situar “a aparição da Literatura-objeto em Flaubert em função de uma escrita que não faz senão contemplar-se a si mesma, dando início a um processo de désœuvrement que culmina na escrita branca de Camus, Blanchot e Cayrol” (idem). Esse desobramento refere-se, então, a uma força capaz de atravessar a dimensão comunicativa (em seu sentido convencional), assim como de sacrificar a subjetividade ou a intenção autoral, bem como os temas enquanto eixos de representação.

Além disso, esse movimento é uma “desobra” na medida em que, afastando-se do sentido e aproximando-se do gesto,2 desse rastro das pulsões de um corpo, a arte volta-se não para as leis constitutivas de sua linguagem particular, mas à sua origem.3 Trata-se de uma origem que remete ao Neutro barthesiano: “Tempo do ainda não, momento em que, na indiferenciação original, começam a desenhar-se, tom sobre tom, as primeiras diferenças” (BARTHES, 2002, p. 108). Origem de algum modo relacionada à ilegibilidade ou a certa dificuldade de distinguir com clareza as imagens, pois: “madrugada; espaço daltônico (o daltônico não consegue opor vermelho e verde, mas distingue áreas de luminosidade, intensidade diferente); cf. silere, rebento, ovo ainda não eclodido: antes do sentido” (idem). Não se trata, é certo, de reavivar o mito romântico do artista original, pois

“nascer” aqui se converte no traço que unifica não apenas os primeiros exemplos históricos de arte à essência imanente da arte, mas que também estabelece uma relação entre essa ontologia da arte e aquela característica da arte moderna, o que inverte genealogicamente a ilusão intrínseca da origem para uma emergência ou devir na sensibilidade artística atual. (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 103).

O desobramento está ligado a uma perversão do sentido, virando ao avesso o signo que se tornou natural, cultural: um mito. É este o grande alvo de Barthes em Mitologias, por exemplo. Não é por acaso que os eventos de telecatch são tratados como fenômenos épicos; da mesma forma que na literatura de Marquês de Sade ele encontra a autoria de um “princípio de delicadeza”. O que interessa a Barthes (talvez já estejamos fartos de ouvir) é perceber na linguagem (não existe um fora) formas de perversão do discurso. Daí os nexos de seu percurso, dificilmente linear, em que se notam ao menos quatro diferentes etapas de destruição da linguagem, partindo da escrita-objeto que contempla a si mesma (Flaubert) rumo à escrita branca (Camus, Blanchot), passando pelo homicídio da escrita realizado por Mallarmé – como ele mesmo afirma em O grau zero da escrita — até chegar a uma quarta e última destruição,4 que se realizará através das escritas ilegíveis.

Há diversos textos de Barthes que tratam da ilegibilidade e de artistas que se dedicam, sobretudo a partir da emergência das vanguardas históricas no início do século passado, aos estranhos limiares entre o gráfico, o pictórico e o escritural.5 Seu livro Variações sobre a escrita, encomendado por um instituto acadêmico italiano, e que Barthes desejava publicar ao lado de O prazer do texto (como se fez depois de sua morte), é um pequeno inventário dessas experiências, no qual defende uma perspectiva dissonante a respeito da história da escrita. Assim como Bataille, que se encontra particularmente atingido pela força das imagens pintadas pelos Cro-Magnons no interior da caverna de Lascaux, atribuindo a tais pinturas o nascimento da arte, Barthes subverte a genealogia linguística convencional.

Neste livro, Variações (...), publicado em 1973, atribui um possível início da escrita aos grafismos herdados do Paleolítico Médio (por volta de 35.000 a.C.), onde pela primeira vez pedras e ossos teriam sido entalhados por humanos com instrumentos pontiagudos. Ele sabe, é claro, o quanto a sua voz é marginal no meio científico sobre o assunto. Mas afirma: “[...] a escrita não pode se reduzir a uma pura função de comunicação (de transcrição), como pretendem os historiadores da linguagem” (BARTHES, 1980, p. 140). Mesmo em livros bastante atuais sobre a história da escrita, ao menos naqueles em que se propõe uma historiografia fiel, sua invenção continua sendo narrada como consequência de uma demanda contábil da civilização suméria (3.500 a.C.). Ou, nos casos em que a datação é relativizada, encontra-se a distinção entre um antes e um depois da “escrita completa”, cujo primeiro requisito básico seria o de ter como objetivo a comunicação, além de dever relacionar-se à articulação da fala.

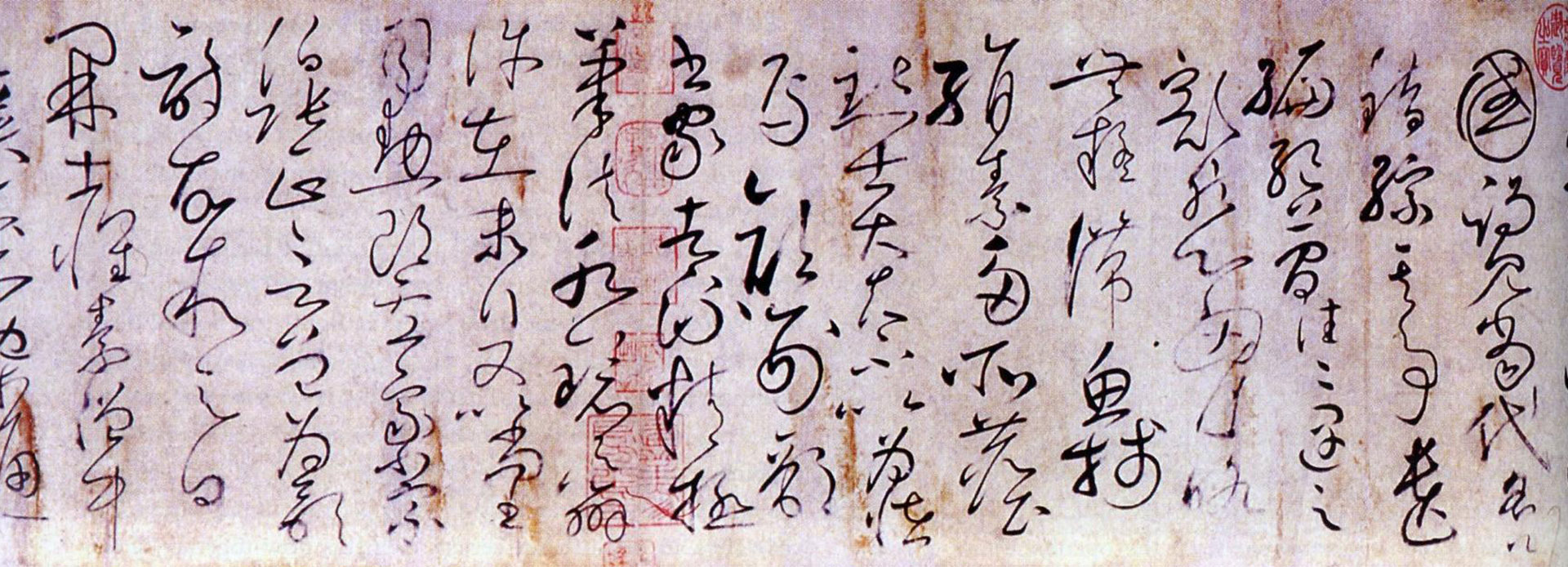

Barthes, pervertendo a visão logocêntrica de grande parte da linguística ocidental — que tende a avaliar no processo histórico da escrita um progressivo aperfeiçoamento, a culminar no sistema vocálico contemporâneo — vai entender que a escrita nasce, antes de qualquer relação com os fonemas, de um gesto. Do esforço muscular. De um corpo. Daí o seu prazer em atrelar as ranhuras feitas em ossos pelo homem do Mousteriano às experiências estéticas das vanguardas do século XX, onde a representação é atravessada pela presença do corpo; onde o que se oferece ao olhar não são formas previamente conhecidas, mas escritas quase ou completamente insignificantes. É caso do norte-americano Cy Twombly, ao qual se refere de modo mais ou menos vago em Variações, e a quem volta com mais fôlego em dois textos incluídos no livro O óbvio e o obtuso.

TW

O encontro entre Bataille e Barthes ocorre numa perspectiva da arte e da escrita enquanto dispêndio, gasto, resíduo de combustão. Tal ponto de vista se vincula ao problema da comunicação, crucial tanto para o autor de O Erotismo (onde a palavra incorpora os sentidos próprios do universo batailliano), como para Barthes. Para o primeiro, a comunicação só se torna possível no instante em que o sujeito desaparece através do êxtase, da loucura. Comunicar seria então um paradoxo da linguagem: ou a comunicação se revela como uma experiência incompleta (em suas pretensões totalizantes), ou se entrega plenamente ao sujeito quando ele já não está mais ali para compreender o objeto.

Este paradoxo é o que leva Barthes a rebelar-se contra a hegemonia dos significados (demasiado arrogantes) e valorizar a significância, esta trapaça da linguagem que possibilitaria um devir de sentido. No seu caso, entretanto, não se trata de uma experiência extática, mas de um satori, um discreto “sacode” na lógica causal das ações, capaz de confundi-las através de circunstâncias estapafúrdias que despertam o sujeito para “um ato verbal (ou gestual) de des-situação” (BARTHES, 2003, p. 248).

Considero os “grafismos” de TW pequenos satoris: partindo da escritura (campo causal, talvez: escrevemos, dizem, para comunicar), são como estilhaços inúteis, que nem chegam a ser letras interpretadas, que vêm anular o ser ativo da escritura, a malha de suas motivações, mesmo se estéticas: a escrita já não habita nenhum espaço, é totalmente demais. Não é neste limite extremo que começa verdadeiramente a “arte”, o “texto”, todo esse “para nada” do homem, sua perversão, seu esforço? (BARTHES, 1980, p. 146).

A violência operada nas telas de Cy Twombly, para Barthes, não se apoia num exagero sacrificial (tão caro a Bataille), mas numa certa indolência infantil e lírica que trai o mito (a sua fome de clareza, os seus sentidos consagrados). O limite extremo da arte não pode ser acessado aqui através do sacrifício; o artista já não se reconhece mais como L'héautontimorouménos (o carrasco de si mesmo) baudelairiano, aquele que se colocou voluntariamente no patíbulo para liberar a morte (do poeta, da poesia). O poeta-artista, aqui, de acordo com Barthes, sabe ou parece intuir que o gesto sacrificial, heroico, no seu desejo fulminante de aniquilar o mito, mitologiza-se. Assim, a sua própria forma de resistir faz dele (o gesto sacrificial da poesia) uma “presa ideal” do mito, conforme se lê em Mitologias. É por isso que Barthes tomou sempre tanto cuidado ao falar e escrever sobre poesia. Porque, “para dizer a verdade, a melhor arma contra o mito é talvez mitificá-lo a ele próprio, é produzir um mito artificial: e este mito reconstituído será uma verdadeira mitologia” (BARTHES, 1987, p. 156).

Para falar dessa trapaça capaz de reconstituir uma verdadeira mitologia, podemos tomar como exemplo a Olympia de Twombly. Esta tela foi usada por Rosalind Krauss justamente para contestar a perspectiva de Barthes sobre o artista, e para reafirmar uma proximidade da violência dos grafismos de Twombly com a violência de Bataille. Ao observar este trabalho notamos (como Krauss não deixou de notar) que entre vários grafismos aparentemente aleatórios se encontra a palavra “Olympia”. E que, em cima e ao lado dela, pode-se ler também as palavras “morte” e “fuck”. Na acurada análise de Krauss em The Optical Unconscious (1996), o que estas duas últimas palavras demonstram é um gesto extremamente agressivo de desconstrução do mito do Modernismo, na medida em que Twombly reinsere no espaço pictórico do Modernismo (Olympia) sua subjetividade performática. Como nota Susan Susik, em um texto esclarecedor sobre as principais diferenças entre a visão de Barthes e de Krauss, ainda que ambos utilizem Bataille como fundamento:

For Krauss, Twombly negates the disappearance of the subject position of the viewer in abstract Modernist painting, wherein the perpendicular axis of perspective is abandoned in favor of a transcendental, equalizing horizon — in other words, he negates a space already negated. (SUSIK, 2009, p. 21).

Onde Barthes percebe gaucherie, preguiça ou indolência tática na escrição de Twombly (“há sempre um pouco de gaucherie na inteligência”),6 Krauss enxerga transgressão, negação da negação. Talvez nesse ponto as duas perspectivas se tornem inconciliáveis, mas quiçá possamos encontrar nas palavras de Krauss uma via de raciocínio em que Barthes não se veja totalmente contestado. Pois a agressividade que o francês afirma inexistir no trabalho de Twombly não anula qualquer possibilidade de interpretação dos signos ali presentes. Nada impede que as palavras “morte’ e “fuck” sejam compreendidas como uma performance escatológica que desconstrói o Modernismo. O que Barthes está pouco inclinado a aceitar é que o sentido do trabalho de Twombly se restrinja a significar alguma coisa (seja uma destruição ou uma edificação). Pois o que aproxima seus grafismos do pensamento de Bataille não seria a agressividade do gesto, mas este “para nada” ou para além da utilidade que orienta a prática da escrita, este “energon, um trabalho, que oferece à leitura o que ficou de sua pulsão, de seu desgaste” (BARTHES, 1982, p. 154).

Um parêntesis: Energon é a palavra que dá origem ao inglês Work e ao alemão Werk. Em italiano predominou o sentido da etimologia latina, labor = lavoro. A língua francesa preferiu ouvrier, do étimo latino operarius, do verbo operare, formado a partir de operis, genitivo de opus, obra, cujo plural é opera. Em espanhol e em português optou-se por aquelas três estacas ou paus fincados no chão — o tripalium — usado para empalar um condenado à morte, ou seja, para espetá-lo pelo ânus. Esta prática era muito corriqueira na antiguidade, até que se chegou ao avanço tecnológico da crucificação.

Barthes resgata o grego energon para falar daquilo que não é exatamente trabalho, portanto, mas algo em trabalho (em = entrar; dentro, ergon, ergein = trabalho). E vem daí o que ele chama de ergografia: uma experiência com o tempo, escrita onde já não há nada a ser decifrado, jogo (play) através do qual o leitor se põe a “contemplar retrospectivamente um movimento, o antigo devir da mão” (BARTHES, 1980, p. 156).

Não foge ao seu entendimento a possibilidade de que os grafismos e palavras de TW sejam interpretados. O que ele mostra é que talvez exista uma ligação mais profunda do seu trabalho com a origem da escrita do que com manifestações estéticas de um passado recente. A grande contribuição do ponto de vista de Krauss talvez seja a de ter ajudado a desmistificar o próprio mito que se tornou a leitura desmistificadora de Barthes acerca de Twombly; desfazer o paradigma que se criou a partir da crítica de Barthes aos paradigmas críticos. Ela vem mostrar, por exemplo, que, a despeito da singularidade histórica de TW, subsistem intrincadas conexões ocultas entre ele e artistas que o precedem, de Manet a Jackson Pollock.

A defesa da singularidade histórica de TW, entretanto, não deveria servir para empalidecer os seus nexos com o Modernismo ou com a contemporaneidade. Essa singularidade é ressaltada pelo semiólogo como um movimento crítico de abertura, não de enclausuramento. Só por isso é que ele prefere rastrear ali não as referências às vanguardas, mas “algo que teria que vir de muito longe, de fora do domínio da pintura, de fora do Ocidente, de fora dos séculos históricos, quase no limite do sentido [...]” (BARTHES, 1982, p. 159).

Pode-se dizer que Barthes enxerga em Twombly a própria invenção da escrita; uma invenção menos atrelada à oralidade do que à imagem, entretanto, ao contrário do que pressupunham os linguistas e historiadores de maneira geral. Por isso os grafismos do Mousteriano exerciam uma sedução muito mais intensa sobre ele do que, por exemplo, a evolução dos alfabetos ou as suas funções práticas de contabilidade, comunicação e registro. Márcia Árbex, que dedicou muitos textos ao estudo das relações entre imagem e escrita nas artes moderna e contemporânea, afirma em seu artigo sobre Twombly a partir de Barthes:

Surgindo das camadas superpostas de escritas, de citações, de rascunhos e rabiscos, os trabalhos de Cy Twombly fazem da escrita um híbrido: escrita tornando-se imagem e imagem tornando-se escrita. Onde começa a letra e onde começa a imagem? Quem começa? A resposta pode ser encontrada no ideograma, como sugere Barthes ao deslocar o problema da origem e remeter ao Oriente, onde o que é traçado é o que se situa entre a escrita e a pintura. O que se revela nos quadros do artista é, portanto, por um lado, a iconicidade da escrita; por outro lado, revela-se a relação da escrita e da pintura ao gesto, ao corpo. (ÁRBEX, 2007, p. 32).

Este vínculo entre os grafismos de TW e a escrita ideogramática não apenas recoloca o problema da escrita como pintura e da pintura enquanto escrita, mas também as remete para “fora do Ocidente, fora dos séculos históricos, quase no limite do sentido”. Não é indesejável pensar que a Olympia de Manet tenha inaugurado o Modernismo (ao negar a Vênus de Tiziano), e que a Olympia de Twombly, por sua vez, tenha matado o mito do Modernismo ao negar a negação de Manet. Só que Barthes pensa em TW como pensa no primeiro escritor. TW é aquele que inventa inclusive o espaço de fundo (antes do advento de qualquer imagem, figurativa ou abstrata), para quem escrever não é ainda produzir significado: é traçar, marcar, gravar. Escritor do insignificante, escreve a pré-história da escrita.

Masson e dois calígrafos bêbados

O prefácio de Raul Antelo à edição brasileira de O Erotismo, de Georges Bataille (originalmente publicado em 1957) começa e se encerra com uma pergunta de Roland Barthes, premissa fundamental do prazer do texto: “O luxo da linguagem faz parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, da perda incondicional?” (BARTHES apud ANTELO, 2014, p. 19). O crítico argentino tangencia o tempo todo essa mesma questão, expondo algumas características da Teoria do Texto em curso nos anos 1970, assim como o estudo feito por Barthes sobre o período asiático (ou textual, como ele prefere) de André Masson, um dos principais colegas de Bataille na aventura acefálica.

É preciso ressaltar que Texto aqui assume a dimensão do desconhecido (é o que derruba a separação entre as artes): aquilo que nas semiografias de Masson indica um movimento incompleto entre o pictórico e o literário. Como nos lembra Antelo, a fase textual de André Masson “estabelece deliberadamente em seus trabalhos aquilo que Barthes ou Kristeva mais tarde chamariam de intertexto” (ANTELO, 2014, p. 22), pois circula entre os gestos (e as práticas) da pintura e da ideografia chinesa. Mas tal como acontece na intertextualidade, os signos asiáticos não são modelos inspiradores, mas condutores de energia, reconhecíveis pelo traço e não pela letra (BARTHES, 1982, p. 139).

As considerações de Barthes também podem ser produtivas para pensar a presença e a relação da fase textual de Masson com a arte contemporânea, principalmente no que se refere a um fenômeno iniciado no final do século XX, mais precisamente a partir da década de 1990, conhecido como asemic writing. Muitas das escritas assêmicas (ou assemânticas) produzidas até hoje, que podem ser encontradas facilmente na internet ou em alguns livros publicados,7 procuram estabelecer um vínculo entre os ideogramas (assim como outras formas de escrita arcaica) e a pintura ou o desenho. Independentemente de um juízo estético a respeito dessas experiências, devem-se a elas a escavação histórica que vem sendo realizada e que rastreia as origens dessa prática despojada de uma finalidade inteligível ou comunicável — chamada por isso mesmo de assêmica.

É sabido que as vanguardas históricas foram beber em fontes geográfica e historicamente longínquas, principalmente os surrealistas, dissidentes ou não do grupo de Breton. André Masson, embora possivelmente desconhecesse estes exemplos, aproximava-se, com suas semiografias, de dois monges calígrafos do Império Tang (618 — 907 d.C.): o “louco Xu” e o “bêbado Su”. Zhang Xu e Huai Su produziram um vasto número de belos ideogramas sem nenhum significado: uma arte, uma escrita do dispêndio. Barthes e Bataille decerto teriam gostado de conhecer essas duas figuras excêntricas do oriente antigo, onde “a escrita (imaginada ou real) aparece, então, como o próprio excedente de sua função” (ANTELO, 2014, p. 23) e se opõe pervertidamente ao útil:

A isso Bataille chamava erotismo, aquilo que se opõe ao útil. É o que Lacan ainda colocará como epígrafe-guia em seu seminário Ainda: o gozo é aquilo que escapa à regra da utilidade e é, finalmente, o que Roland Barthes, mesmo que com a prudência de uma pergunta, incluirá como premissa do prazer do texto: o luxo da linguagem faz parte das riquezas excedentes, do gasto inútil, da perda incondicional. (ANTELO, 2014, p. 24).

De acordo com a lenda, sempre que Zhang Xu estava bêbado ele usava os seus cabelos como pincel para performatizar sua arte e, assim que acordava, ficava espantado com a qualidade dos trabalhos, mas não conseguia voltar a executá-los quando sóbrio. Anedotas também contam que ele compreendeu a essência da escrita observando alguns porteiros lutando contra a guarda real de uma princesa, ou vendo a performance solo de um famoso dançarino-espadachim. Lenda ou piada, interessa pensar em como o pensamento sobre “a essência da escrita” aqui aparece relacionada não ao que ela potencialmente significa, mas ao corpo erótico que a produz. Uma luta. Uma dança.

Lendas semelhantes foram produzidas sobre um prodigioso aluno de Zhang, o monge budista Huai Su, segundo as quais teria praticado sua caligrafia em folhas de bananeira, retiradas de um bananal que ele mesmo plantara no pátio do templo em que vivia. Pouquíssimos trabalhos de “crazy Zhang” e do “drunk Su” chegaram até nós, mas sua escrita (“wild cursiva” ou “cursiva delirante”) influenciou e ainda influencia diversos artistas. O parentesco com a fase asiática de André Masson é evidente. Um dos artistas, hoje, que desenvolve um trabalho nessa linha é o rebelde e polêmico Gu Wenda, que se destaca principalmente por desconstruir as funções sintáticas originais dos caracteres chineses, que são destacados, sintetizados, extraviados, sobrepostos, redigidos, negados e invertidos para criar um universo incerto.

Voltando à apresentação de Raul Antelo e o vínculo entre a teoria do texto barthesiana e o erotismo de Bataille, cabe reiterar que ele se estabelece através da significância, que é justamente a prática erótica da linguagem. Aquela que está para além da leitura de simples consumo, além inclusive da comunicação elaborada a partir de códigos previamente organizados (propiciada pelo mero ordenamento alfabético, por exemplo), na medida em que depende do prazer do leitor, até mesmo na vontade que este leitor sente de escrever o que lê:

A significância que aí emerge situa o sujeito — sujeito entendido tanto enquanto escritor, quanto em seu caráter de leitor — no texto, porém, não como uma simples projeção, mesmo fantasmática, mas, acima de tudo, como uma perda, um dispêndio, um gasto, daí sua identificação com o gozo. (ANTELO, 2014, p. 21).

Grande parte das afirmações de Barthes são reiteradas em suas análises sobre Erté, Réquichot, e até mesmo sobre Arcimboldo, que, segundo ele, abre um espaço delirante de criação entre a pintura e a escrita. Também vale a pena relembrar que uma das primeiras, senão a primeira manifestação do interesse de Barthes pelas “escritas ilegíveis” se dá no início de 1971, quando o cineasta Hugo Santiago entrega-lhe um exemplar dos cadernos da argentina Mirtha Dermisache (que entre 1966 e 1967 já havia produzido um livro de 500 páginas recheados de grafismos). O impacto é sensível, tanto que ele escreve uma carta à artista, ressaltando a “alta qualidade de seus traçados” e “a extrema inteligência dos problemas teóricos da escrita suscitados” por ela. Nessa carta, traduzida e transcrita no próximo capítulo, Barthes utiliza a expressão escritas ilegíveis referindo-se aos grafismos de Dermisache. Nessa época, o próprio professor do Collège de France vinha se dedicando a experiências de escrita similares (algumas das quais usadas pela editora Martins Fontes nas capas dos livros de Barthes editados no Brasil).

De qualquer modo, em todos esses exemplos, a lição talvez seja aquela que trazemos na epígrafe, e que pode ser encontrada no final do texto de Barthes sobre Masson: “para que a escrita seja manifestada em sua verdade (e não em sua instrumentalidade), é necessário que ela seja ilegível” (BARTHES, 1980, p. 141). Ele encerra esse mesmo ensaio afirmando que o texto, ou melhor, que a utopia do texto se realiza não no reino das palavras — onde os significados se debatem — mas na “semiografia de Masson” que provém não de uma substância significativa, mas de uma prática in-significante:

[...] enquanto o texto escrito deve debater-se ainda, e incessantemente contra uma substância aparentemente significativa (as palavras), a semiografia de Masson, vinda diretamente de uma prática in-significante (a pintura), realiza, no ato, a utopia do Texto. (BARTHES, 1980, p. 141).

A abside de Lascaux

Em 1963, o então ministro da cultura da França, André Malraux, sente a necessidade de fechar a caverna de Lascaux para visitações do grande público, em virtude da alarmante deterioração das pinturas causada principalmente pela liberação de gás carbônico dos turistas. Exatamente duas décadas depois inaugura-se uma réplica da caverna, batizada de Lascaux II: um enorme bunker de concreto duplo localizado a cerca de 300 metros da caverna, construído após um penoso processo de cópia, feito em grande parte pela artista francesa Monique Peytral. Cerca de 90% das imagens originais podem ser vistas nesse espaço.

Em 2015 nasceu um outro projeto, Lascaux III, com reproduções fac-símiles e cinco novas partes da caverna abertas ao público, incluindo réplicas de pinturas da Nave e do Poço, onde está a famosa pintura descrita por Bataille, do bisão com as tripas de fora e um homem com cabeça de pássaro caído tendo uma ereção (a única narrativa humana em Lascaux). Lascaux III segue em turnê por vários países do mundo até 2020. Finalmente, em dezembro de 2016 deve ser inaugurada em Montignacsur-Vézère a galeria futurista Lascaux IV, propiciando inclusive interação digital em 3D com as pinturas antigas e obras de arte contemporânea.

Toda essa descrição histórica inicial para chegarmos à abside da caverna, a qual, graças à caótica sobreposição e embaralhamento de imagens, não pôde ser copiada. O teto da abside (que mede entre 1,6 a 2,7 metros de altura) é abundantemente decorado com essas marcas, sulcos e pinturas, e indica o uso de um andaime pelos homens do paleolítico (que parece comprovar a importância desse recôndito da caverna). Joseph Nechvatal chama o estilo encontrado na abside de brimful (transbordante), depois que Bataille já a havia chamado de fouillis (confusão).

O que interessa aqui é o fato de que tal excesso de ranhuras e pinturas emaranhadas faz com que as formas se tornem indiscerníveis, ilegíveis. Aliás, é estranho que Barthes tenha deixado passar esse exemplo, ao iniciar a fase em que se interessa pelas “escritas ilegíveis”. Quanto a Bataille, embora tenha afirmado que a abside da caverna é um dos lugares de maior exuberância e impacto visual sobre o visitante, confessa certa frustração9 em face da impossibilidade de distinguir claramente as imagens, (NECHVATAL, 2011, p. 26). Também ressalta o fato curioso de que os indivíduos que trabalharam na abside tenham deixado seus trabalhos inconclusos para o artista que viesse depois, sem que isso afetasse a convicção dos seus traços (NECHVATAL, 2015). Além disso, para Bataille, esse grupo dinâmico de operações representativas / antirrepresentativas era um lugar de angústia e horror religioso.10

Desse modo, ao falar de excesso e dispêndio (que ele reconhece na arte fouillis da abside de Lascaux), Bataille não estava se referindo às mesmas operações de destruição / perversão da linguagem referidas por Barthes a partir de 1970. O seu projeto não prevê exatamente a mesma aproximação entre o pictórico e o escritural proposto pela teoria do texto, mas afirma, a seu modo, que a palavra só pode ser utilizada em função da sua própria perda, apontando o sacrifício do sentido, o inominável. O que ele reivindica é uma resistência à forma e um mergulho no êxtase, na loucura, no informe da linguagem, no texto desfigurado, no corpo desorganizado. Assim, mantendo as devidas reservas em relação às diferenças de perspectiva adotadas por Bataille e Barthes, podemos associá-las na medida em que consagram ao poético não o inverso da prosa, mas do estereótipo11 (BARTHES, 1982, p. 115).

Tanto em um quanto em outro o lugar do poético, muitas vezes, consiste na negação da poesia. Bataille chega a escrever o Ódio à poesia. Barthes deixa claro, em todo seu percurso, que narradores como Proust e Flaubert podem ter levado a tarefa de perverter a linguagem mais longe do que a maioria dos poetas. Por isso seria fundamental não poetizá-la (a poesia), não transformá-la no estereótipo contra o qual ela deveria dirigir suas forças, buscando, ao invés de consagrar a ela um reino autônomo e transcendente (um lugar fora do mito), jogar com ela num espaço em que a palavra — despida da sua autoridade discursiva, do seu ímpeto de significar — proponha-se como textura. Invenção da escrita, mais do que escrita de invenção.

Para Barthes a sutil perversão da autoridade da linguagem (delicadeza) corresponde a um desejo de silêncio: escrita que não se orienta por um desejo eloquente de dizer a qualquer custo, nem impõe pela violência uma fala à fala do outro. Gesto que aspira ao desaparecimento das funções que obrigam tanto à fala quanto ao silêncio (enquanto telos, finalidade): “não o silêncio que se precisaria atingir, mas apenas o desejo de silêncio [...]” (BARTHES, 2003, p. 71). É isso que as disciplinas, é isso que as categorias artísticas tem em comum, ou seja, isso é o que abole as fronteiras artificiais que as dividem, sem anular as particularidades de cada uma, “substituindo essas velhas divindades culturais por uma ‘ergografia’ generalizada, o texto como trabalho, o trabalho como texto” (BARTHES, 1982, p. 137). E por fim:

No Oriente, nessa civilização ideográfica, o que é traçado é o que está entre a escrita e a pintura, sem que uma prevaleça sobre a outra: o que permite desmentir esta absurda lei de filiação, que é nossa lei, paterna, mental, civil, científica: lei segregacionista em nome da qual separamos grafistas de pintores, romancistas de poetas; mas, a escrita é uma: o descontínuo que é sua característica maior faz de tudo o que escrevemos, pintamos, traçamos, um único texto. [...] Cabe-nos não censurar este vasto material, não reduzir essa prodigiosa soma de letras-figuras a uma galeria de extravagâncias e de sonhos: a margem que concedemos ao que se pode chamar barroco (para que os humanistas possam nos compreender) é o próprio espaço onde o escritor, o pintor e o grafista, em uma palavra, o criador de textos, deve trabalhar. (BARTHES, 1982, p. 96).