Introdução

O objeto de análise, alvo das reflexões prático-teóricas desenvolvidas neste artigo, parte de um processo artístico pessoal, intitulado “Em busca das imagens de Elliott Erwitt”, no qual as fotografias feitas por mim são usadas para reflexão a partir do texto “O que vemos, o que nos olha” de Georges Didi-Huberman (2010). Esse trabalho vem sendo desenvolvido durante minha pesquisa de Mestrado em Poéticas Visuais, realizada no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/UFRGS), sob a orientação de Eduardo Vieira da Cunha. O encontro entre meu trabalho fotográfico e as ideias propostas por Didi-Huberman (2010) me parece de bastante relevância, principalmente as que dizem respeito à psicanálise, envolvendo a fábula do fort-da e o conceito de Unheimlich, que pode ser associada à feitura da minha obra. O trabalho “Em Busca das imagens de Elliot Erwitt” refere-se às fotografias realizadas em 2014, na cidade de Nova Iorque, a partir de um livro de fotografias nova-iorquinas de Elliott Erwitt.

O que vemos, o que nos olha

“O que vemos só vive em nossos olhos pelo que nos olha” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 29). É com essa sentença que Didi-Huberman começa seu ensaio intitulado O que vemos, o que nos olha, e é a partir desse pensamento que reflito sobre meu trabalho em sua execução. Didi-Huberman associa a criação de imagens ao fenômeno da perda, da ausência e da memória. Como o autor escreve, o olhar opera como “um sintoma no qual o que vemos é suportado e remetido a uma obra de perda” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 34). Vamos recapitular então o processo de execução do trabalho que por hora chamo de Em busca das imagens de Elliott Erwitt: fotografias realizadas em Nova Iorque, no ano de 2014, em que eu me encontrava num estado intercalar de ser-fotógrafo e estar-turista. Produzia imagens vertiginosamente, como fazemos nas muitas vezes que nos encontramos na condição de viajante. Porém essas fotografias remetiam inconscientemente às imagens que eu já havia visto em um álbum de fotografias nova-iorquinas do fotógrafo Elliott Erwitt. As fotografias que eu fazia eram imagens que ocasionalmente tomavam forma no espaço urbano e chamavam minha atenção. Não eram imagens previamente pensadas, mas sim ocasionais. Oriundas do fenômeno de olhar e ser olhado do qual Didi-Huberman faz referência.

Separadas por mais de 50 anos, as minhas fotos e as de Erwitt não pretendem ser iguais, parecidas, semelhantes, cópias. O que resulta desse processo é referente ao que Walter Benjamin diz sobre os traços: “não sendo o traço uma presença, mas o simulacro de uma presença que se separa, se desloca, se remete” (BENJAMIN, 1968, apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 205). Traços que habitam em mim em forma de perda e esquecimento a partir das imagens de Elliott, que no meu imaginário viviam e ainda vivem. Assim, me deixar perder nas ruas de Nova Iorque era permitir que imagens me olhassem, que eu fosse tocado pela perda, pelo traço, pois “o que é visível diante de nós, em torno de nós só deveria ser visto como portando o traço de uma semelhança perdida, arruinada” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 35). As imagens que nos olham o fazem por preencher um espaço vazio que elas mesmas arquitetam, atuando diretamente com o inconsciente, pois como lembra Jacques Lacan “o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila num corte de sujeito, donde ressurge um achado que Freud assimila ao desejo” (LACAN, 2008, p. 34), o psicanalista continua salientando que o desejo conduz para um futuro sempre curto e limitado a partir do que sustenta de uma imagem do passado (LACAN, 2008).

Didi-Huberman é um esclarecido leitor de Freud. Cita o criador da psicanálise frequentemente. E não em vão, em “O que vemos, o que nos olha”, remete a dois pensamentos clássicos freudianos: o jogo do fort-da e a teoria do unheimlich, também conhecida como inquietante estranheza. Esses dois momentos da literatura de Freud parecem ilustrar o que Didi-Huberman pensa sobre o ato de ver e ser olhado, a partir de uma angústia remetida à perda e à memória, e consequentemente à criação de imagens.

A começar pelo jogo do fort-da: uma criança segura um carretel por meio de uma corda. Ela o joga para longe, fazendo-o sumir de vista. Com a boca ela indica o fort, que em alemão significa “lá”. Depois puxa o carretel de volta a partir do da, que significa “aqui” (FREUD, 1976). Entre o “Lá” e o “Aqui”, existe esse espaçamento em que a imagem do carretel se torna ausente enquanto imagem visível, mas torna-se imagem visual, manifestando-se enquanto símbolo. O símbolo se manifesta primeiro como assassinato da coisa, substituindo o carretel num canto da alma da criança (DIDI-HUBERMAN, 2010), que o desejará, posto que é falta.

Pensar a prática das fotografias que realizei se encaixam de forma muito lúdica dentro dessa brincadeira infantil. O livro de Elliott que folheava era o carretel que tinha em mãos. As imagens iam me preenchendo, eu as possuía. O fechar do livro era como jogar o carretel para longe, a partir de então as imagens existiam apenas como um “frágil resto”. A câmera se torna minha linha, com ela eu posso buscar essas imagens de volta, se não elas exatamente, os traços que nelas existem e em mim vivem. Traços e símbolos que saltariam aos meus olhos, pois também me olhavam, enquanto eu caminhava em busca dessas imagens.

Sobre essa fábula freudiana, citada no seu texto “Para além do princípio do prazer”, Didi-Huberman conclui que:

O carretel tende a sustentar-se numa imagem visual – pois visual é o acontecimento de sua partida; visual ainda, seu próprio desaparecimento, como um relâmpago de cordão; visual sem dúvida, seu reaparecimento, como um sempre frágil resto –, e de que modo esse reaparecimento pode suportar, no exemplo freudiano, algo como uma arqueologia do símbolo. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 82).

Imagem visual as fotografias de Elliott, imagem visual ao fechar do livro, imagem visual as fotografias feitas por mim. É talvez no momento em que se torna capaz de desaparecer ritmicamente, enquanto objeto visível, que o carretel se torna objeto visual (DIDI-HUBERMAN, 2010).

As imagens de arte sabem de certo modo compacificar esse jogo da criança que se mantinha apenas por um fio, e com isso sabem lhe dar um estatuto de monumento, algo que resta, que se transmite, que se compartilha. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 97).

Entre o fotógrafo e o turista: entre o ser e o estar

Antropólogo e cineasta, Edgar Morin pensa a fotografia a partir dos recursos da lembrança, baseando-se nas fotografias feitas em viagens de férias, critério que inclui “Em busca das imagens de Elliott Erwitt”. Morin cita a fotografia como a representação exata daquilo que os objetos dos quais, antigamente, se mantinha o culto aos mortos tendiam a fazer de forma imperfeita, o de representar a presença do ausente. Assim a fotografia assume o papel da lembrança, que pode ser chamada de vida reencontrada, presença perpetuada (MORIN, 2014). A fotografia cumpre a função de lembrança cujo papel pode ser determinante no turismo moderno, preparado e realizado como uma expedição destinada à obtenção de um verdadeiro butim de lembranças, fotos e cartões-postais: a fotografia se torna o próprio ato turístico (MORIN, 2014).

Ninguém é turista para sempre. Estar vivo dentro desse conceito é permitir um novo hábito de olhar, de investigar, de conhecer, de ser. “Turistar” por Nova Iorque me permitiu encontrar não só a Estátua da Liberdade como também os traços de semelhança com as imagens de Erwitt, que nem sabia onde procurar. O estar-turista é bem diferente do ser-flâneur1 que constituía o ethos do autor Erwitt, cuja relação com espaço e tempo distanciam as percepções que ele tinha de Nova Iorque das minhas. Seu trabalho, executado a partir dos anos 1950, mostra uma atuação de protagonismo no tempo e no espaço que meu trabalho não compete. Eu era um turista, um passageiro, que pretensiosamente pensou poder compilar quase cinquenta anos de um trabalho em sete dias. Visualizar esse meu estado de estar, de um turista, é essencial para conceituar meu trabalho a fim de abrir brechas nesse diálogo com Erwitt.

Mas pensando a partir do que Didi-Huberman e Edgar Morin compartilham sobre as questões de lembrança na imagem e na fotografia respectivamente, e associando a produção da imagem fotográfica ao ato turístico, que relações existem entre viajar e lembrar? Como posso ter lembranças de um lugar que nunca visitei? Será que nunca visitei? Peguemos essa passagem do primeiro volume da saga de Proust, que versa sobre o que já disse até agora:

[...] quando um transeunte “que me mostra o caminho” me indica ao longe, como ponto de referência, uma torre de hospital, um campanário de convento a erguer a ponta de sua torre eclesiástica na esquina de uma rua que eu devo tomar, por pouco que minha memória lhe possa obscuramente encontrar algum traço de semelhança com a figura amada e desaparecida. (PROUST, 2012, p. 97).

A viagem proustiana ao passado é remetida às suas lembranças de vida, aos lugares que ele esteve quando criança. A madeleine mordida no início da trama é um objeto que cria no pequeno Marcel uma ruptura, ele irrompe num vazio e por isso o olha. Talvez exista uma diferença entre a lembrança ou a memória proustiana e a de qualquer um que esteja turista em um lugar nunca antes ido. Mas é inegável que, ao caminharmos por espaços desconhecidos, há a mesma sensação de sermos olhados por imagens que remetem a um passado inconscientizado.

Unheimlich e o duplo: angústia revelada

Dessa forma, do ensaio de Didi-Huberman gostaria de trazer também o conceito de unheimlich, ou da inquietante estranheza, que o autor aborda como sendo importante para a compreensão do conceito de aura trazido por Walter Benjamin. Pois com a inquietante estranheza teríamos assim uma definição não apenas secularizada, mas também metapsicológica da aura, como trama singular do espaço e do tempo, como poder do olhar, do desejo e da memória simultaneamente (DIDI-HUBERMAN, 2010).

A unheimlich manifesta aquele poder do olhado sobre o olhante que Benjamin reconhecia no valor cultual dos objetos auráticos [...] o objeto unheimlich está diante de nós como se nos dominasse, e por isso nos mantém em respeito diante de sua lei visual [...] O latim diria que ele nos é superstes, ou seja, que é presente, testemunha e dominante ao mesmo tempo, que se dá a nós como se devesse fatalmente sobreviver a nosso olhar e a nós mesmos, nos ver morrer, de certo modo – beleza e angústia misturadas. [...] A inquietante estranheza se dá enquanto poder conjugado de uma memória e de uma protensão do desejo. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 228).

Entre memória e desejo se situa talvez a repetição, analisada por Freud através dos motivos do fantasma e do duplo. O duplo, objeto originariamente inventado contra o desaparecimento do eu ou de algo, fazendo referência, como cita Edgar Morin: à imortalidade (2014).

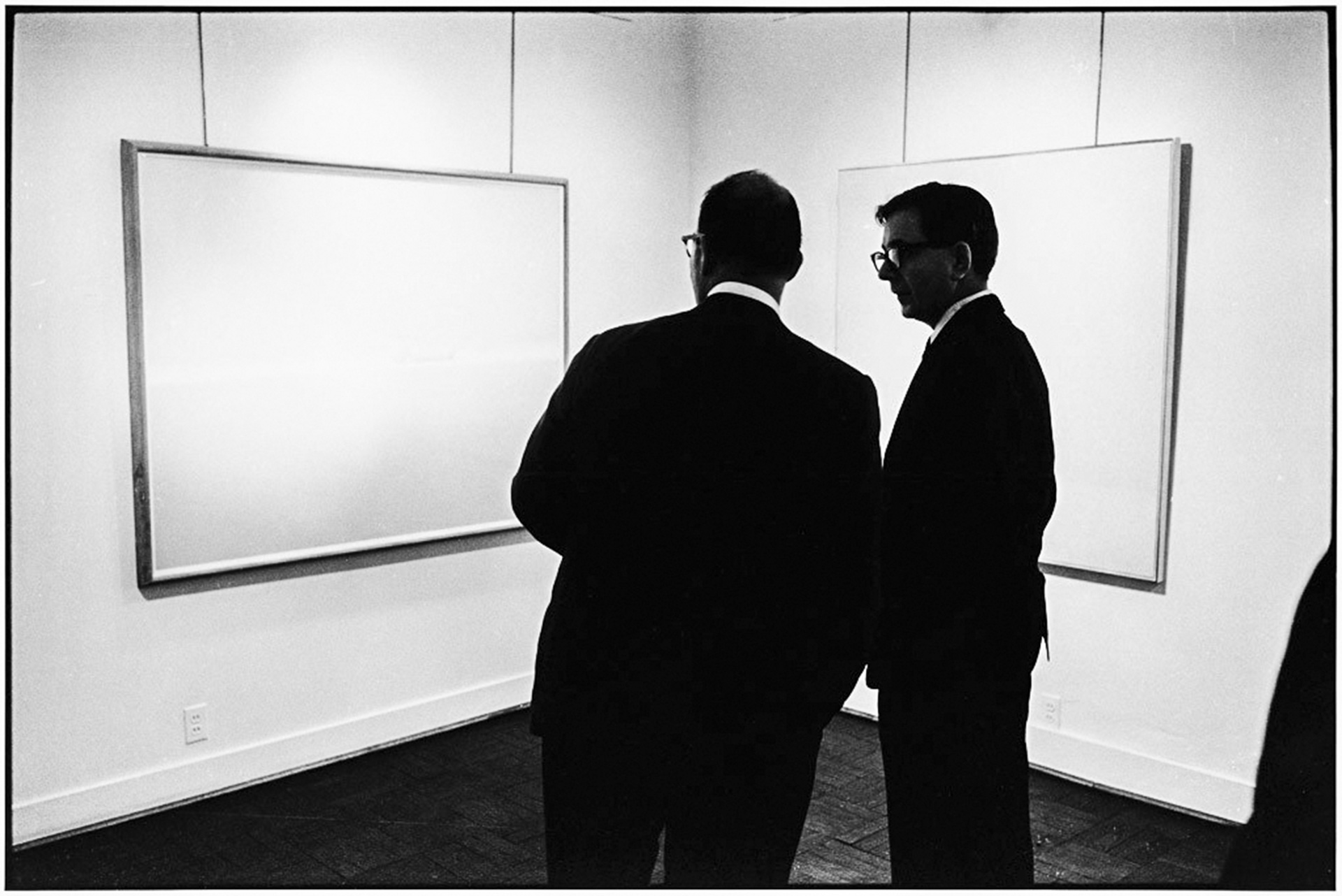

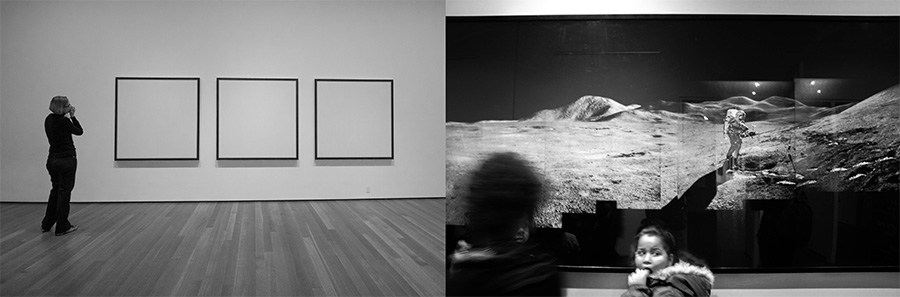

As imagens que proponho são o duplo de quê? Ou de quem? Sou eu que tento imortalizar Elliott ou são as minhas lembranças, o meu eu, que ponho em jogo? O que há de mim e de Elliott na mulher que assiste a obra de um quadro em branco (Figuras 1 e 2)? Em alguém que cruza um museu (Figuras 3 e 4)? Em um borrão que revela o movimento e os limites da fotografia (Figuras 5 e 6)?

Cada um vive acompanhado por seu próprio duplo. “Não tanto como uma cópia fiel, mas como um alter ego, um outro em si mesmo” (MORIN, 2014, p. 44).

Duplo e imagem devem ser considerados como os dois polos de uma mesma realidade. A imagem detém qualidade do duplo, mas interiorizada nascente, subjetivada. O duplo detém a qualidade psíquica, afetiva, da imagem, mas alienada e mágica (MORIN, 2014, p. 48).

Considerações finais

Para finalizar, gostaria de me ater na fotografia do palhaço, ou melhor, nas fotografias do palhaço (Figuras 7 e 8). Elas parecem insinuar bem o que a questão do olhar parece nos dizer. Posto no fim do livro de fotografias nova-iorquinas de Erwitt, esse encontro com o palhaço erwittiano determina o fim da jornada por Nova Iorque que o álbum nos propôs. E se antes éramos apenas observadores, agora somos também observados através desse olhar perturbador do clown. Se antes éramos Big Brother, agora somos vigiados.

Digo nós, pois incluo Elliott Erwitt e eu nessa relação dialética com o palhaço. Já que nas outras fotografias de Erwitt éramos induzidos a uma divagação do olhar dentro do quadro, quase como uma busca por um elemento que não estava a priori dito e/ou entregue ao olhar. Agora, ao contrário, temos um caminho que nos abre, nos esvazia, nos punge: é o olhar que nos olha. O fundo do quadro, tremido, confuso e caótico, parece repousar no horrível olhar do palhaço. Olhos sem fundo, que nos assustam e nos confrontam.

É como se Erwitt fosse traído, mas também nos traísse. O espectador perde o chão e a estabilidade. Já não sabemos quem é Elliott Erwitt e quem é palhaço. O que vemos e aquilo que nos olha.

A sensação que tive ao ver o palhaço erwittiano, na época, me causou uma sensação de estupor. Lembro-me que ao ver a imagem tive uma estranha sensação de ser olhado e de que aquela imagem fazia parte de mim. Nas palavras de Benjamin: “uma imagem [...] é aquilo no qual o Pretérito encontra o Agora num relâmpago para formar uma constelação” (BENJAMIN, 1968, apud DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 182). São esses encontros, a serem percebidos com a energia e a rapidez de um relâmpago, que propõem a leitura de busca pelas imagens de Erwitt.

Ao mergulhar em Nova Iorque e, conforme outras imagens foram me olhando, tive uma sensação quase premonitória de que iria encontrar um palhaço. Por coincidência ou não, meu último dia em Nova Iorque foi no dia de Halloween; por coincidência ou não, um palhaço cruzou a minha frente na mesma avenida que um outro palhaço havia cruzado a frente de Elliott há sessenta anos. Coincidência ou não, o palhaço que me surgiu aponta com o dedo para trás, estaria ele indicando o passado? A memória? Indicando Elliott? Naquele momento, tive a mais forte sensação de ser olhado por uma imagem. De alguma maneira me sentia encontrando Elliott Erwitt, e, se pudesse enfim segurá-lo, antes de partir, feito Humphrey Bogart e Ingrid Bergman no final de Casablanca, lhe diria que para sempre teremos Nova Iorque.