A transição do século XIX para o século XX foi um período de grandes transformações. Foi um dos raros e extraordinários momentos da história em que a humanidade, num átimo de tempo fervilhante, repensou muitas de suas faces, tomada sabe-se lá por que germe ávido de mudanças imediatas e bruscas. Seja em que campo da vida humana for, é muito provável que nada tenha restado intacto, mesmo que perscrutemos do nível micro ao macro e vice-versa. A sociedade, as ciências, as artes, as concepções de mundo, o cotidiano de toda a gente... É necessário assumirmos aqui a consciência de que estamos ante um período ímpar, no qual cada uma de suas peças borbulha e lança tentáculos de influência sobre todas as demais. Trata-se de um tempo impregnado por um estado de espírito generalizado e profundo.

Na literatura, como me cabe aqui avaliar, não foi diferente. Mais do que isso: suas transformações certamente estão entre as mais radicais. Às vezes, pensando nessas questões, imagino como seria curioso se pudéssemos dar a um leitor de meados do século XIX aquilo que se produziu já nas duas ou três primeiras décadas do século passado – a um admirador e contemporâneo de Balzac, por exemplo, dar um Joyce.

E não é que o criador de Ulysses (1922) não tenha chocado também os leitores de seu tempo. Muito pelo contrário: como é de conhecimento geral, abalou a todos – e continua abalando, mesmo cerca de cem anos após ter trazido seus escritos à tona. Mas impressiona constatar a diferença entre os horizontes de expectativa pressupostos nas obras dos dois escritores, dado o curto espaço de tempo que os separa.

Em Balzac, que agora tomo por alegoria da ficção predominante ao menos na primeira metade do século XIX, compete à recepção estar em sintonia com o pensamento racionalista hegemônico naquele tempo. Sua exegese, na maioria das vezes, é um exercício passivo, que exige do intérprete a mera capacidade de seguir o fio da trama desenvolvida página a página. A literatura, nesse caso, se pretende mimésis da realidade circundante, de modo que obra e sociedade estabeleçam entre si uma ligação correlata perfeita. Pressupõe-se assim que o texto ficcional deva ser apreendido como um lugar de representações e formulações de teses a respeito do que é extrínseco a ele mesmo, deliberadamente. Ao leitor, aqui, cabe ser capaz de seguir o desenrolar daquilo que se representa, acompanhando o antes e o depois dos fatos narrados, tradicionalmente fundamentados na lógica da causalidade aristotélica.

Além disso, importa que se dê minuciosa atenção ao papel que o romance exercia na sociedade que acabara de mandar o sistema monárquico às favas. Acredito não ser coincidência o fato de o maior romance realista ser justamente o francês, nascido portanto dentre os precursores da nova organização social, que logo se disseminaria por praticamente todo o Ocidente. As artes, nessa conjuntura, seguramente buscaram satisfazer os anseios da burguesia – berço, aliás, de muitos artistas –, desejosa talvez de ver-se representada e de encontrar no mundo das ficções um meio de entreter-se.

É preciso considerar que, naquele momento, não se dispunha de todo o aparato tecnológico de que hoje dispomos para as finalidades do entretenimento e do lazer. Atualmente, como todos sabem, basta que apertemos um botão de controle remoto para sermos de súbito jogados em mundos imaginários; naquele tempo, até dado instante, ao menos no que diz respeito ao narrar fictício, nada existia além da palavra escrita e das encenações teatrais.

Ao que parece, portanto, a pretensa representação da realidade atendia a duas demandas: a de ser a própria realidade para poder pensá-la e a de entreter aqueles que pertenciam ao real contemporâneo de tais obras. No entanto, como se descobriria mais tarde, a ideia de recriar a realidade como tal tem um limite elementar: o intermediador entre o objeto de representação e a obra enquanto produto final.

Dar conta do real, assim mesmo como ele é, é tarefa impossível a toda subjetividade. Trata-se de um problema da apreensão humana, anterior aos problemas da arte. E não há obra de arte que não dependa de modo cabal da subjetividade humana, com todas as suas características inerentes, para existir. Mesmo uma fotografia – tida por instrumento de representação-limite do real – depende sempre da escolha de seu fotógrafo. A própria não escolha, no caso ilustrativo de uma câmera direcionada para qualquer lugar, é já um ato estético deliberado de quem o pratica.

Desse modo, no fazer específico da ficção, como se livrar, por exemplo, do narrador, de suas perspectivas, de suas escolhas do que contar, de suas reflexões? Como dar conta do que está para além do ponto de vista do sujeito que fala? Tal descoberta, algum tempo depois, provocaria o que hoje chamamos de crise da representação – movimento aliás de que Noll, centro deste ensaio, é representante fiel. Mas, naquela ocasião, a ausência de reflexões acerca do próprio fazer artístico – no sentido metaficcional da expressão – levava os ficcionistas da época, ao menos majoritariamente, a cair em tais armadilhas, hoje consideradas tão banais.

Sendo assim, o leitor de Balzac, imagino, dificilmente admiraria Joyce, que, a exemplo do que fiz com o criador d’O pai Goriot (1835), tomo aqui por representante ideal das revoluções ficcionais praticadas na modernidade. Seu aparato hermenêutico é limitado demais ante a obra transgressora do irlandês. A virada de um século para o outro, considerando – é claro – os períodos de transição em que muitas práticas coexistiram, trouxe inúmeras variações na vida intelectual do Ocidente. Variações essas que apontam quase sempre na direção contrária da percorrida pelo período anterior. O pensamento positivo vai aos poucos perdendo sua vitalidade. A razão e o pensamento cartesiano não são mais içados ao posto de regentes soberanos das produções humanas.

No âmbito próprio da ficção, a poética de Aristóteles e seu fundamento lógico dão lugar a novas maneiras de conceber a arte. Agora, sintonizados, me parece, com a tradição originária da literatura ocidental (o título da grande obra de Joyce já é muito emblemático nesse sentido), os ficcionistas buscam novas formas do esculpir literário, que se assume então como a forma de conhecimento das apreensões humanas em sua absoluta integralidade.

Ora, se o homem é mais do que razão e lógica, a literatura também deve ser. Não percamos de vista que o romance, desde seu surgimento – assim propôs Mikhail Bakhtin (1993) –, tem por uma de suas características principais o acompanhamento das ideias de seu tempo, mudando com ele, assumindo sempre suas formas insurgentes. O discurso literário se apropria de elementos que possam dar conta das novas expectativas, como a relatividade do perspectivismo, a fusão entre razão e pathos, as mil maneiras de pensar o tempo, a autonomia do discurso, a interferência da mnemonia, o acaso enquanto negação da causalidade...

Evidentemente, já que a arte literária só existe por meio do labor com a linguagem (mais do que isso: a arte literária é o próprio labor com a linguagem), todos esses elementos devem ser articulados no sentido construtivo-formal do texto, isomorficamente. Eis então o novo desafio: a experimentação estética em busca de novas formas de construção, sintonizadas é claro com os novos modos de pensar. É nesse momento que a escrita ficcional vai se voltando cada vez mais para si, atrás da construção de sentidos intrínsecos a ela mesma, como fizera Ovídio, ao passo que também renega o trabalho dos escritores que se dedicavam a pensar elementos extrínsecos às suas criações.

Paralelamente a tudo isso, precisamos considerar também o problema do avanço tecnológico da época, que muito influiu no desenvolvimento das artes modernas. A Literatura, mais uma vez, não se esqueça, não deve suas experimentações estéticas exclusivamente às transformações do modo de pensar vigente. Fazendo um movimento análogo ao da Pintura, que teve de repensar sua forma de existir frente ao surgimento da Fotografia, pode-se dizer que a arte literária também deve muito de suas experimentações ao surgimento do cinema.

Como mencionei mais acima, as obras ficcionais vinham até então ocupando lugar de destaque no lazer da sociedade burguesa. Com o advento da sétima arte, entretanto, a ficção escrita perde espaço. O cinema, com suas artimanhas rápidas e movimentadas, mostrou-se muito mais eficiente ao imenso interesse de entretenimento das massas, que não tardaram em migrar de uma arte à outra.

A literatura aí necessitou se reconstruir, sob os mais variados aspectos, para marcar sua diferenciação frente ao cinema, e assim seguir ocupando um lugar original dentre todas as modalidades artísticas. Como o resultado de todo esse movimento é hoje conhecido de todos nós, talvez valha aqui lançar mão do ditado popular em que se diz ser o mal, às vezes, um fenômeno que nos vem para fazer o bem.

Em A céu aberto (2008), João Gilberto Noll exercita praticamente todas as inovações estéticas de que tenho falado até aqui, integradamente. Filho de um tempo de crise, a da representação, o autor sulista reconhece a incapacidade humana de dar conta do real e urde uma trama imagética incapaz de delimitar seus referentes. Reverenciando talvez a capacidade de adaptação da pintura, faz de seu texto um borrão em que poucas coisas se deixarão distinguir. Nada, no desenrolar de toda a trama, obedece à lei nenhuma, a não ser à lei suprema que se fundamenta exatamente no princípio da ausência total de regras: a lei do acaso.

A céu aberto: o acaso como lei suprema

“De uma coisa sai outra coisa de onde sai outra e assim sem parar, mas sem mostrar o fio que esclarece a sucessão dos fatos” (NOLL, 2008, 105).

Essa sentença, dada ao leitor em fase já avançada do texto, é, creio eu, a chave principal do desvendamento do romance. É ela uma daquelas passagens características das inovações de que temos falado, em que o autor, muito subliminarmente, dirige-se ao leitor para lhe entregar o princípio de construção de seu trabalho, como já fizera Machado – precursor das inovações modernas no Brasil – sobretudo com seu Memórias póstumas de Brás Cubas (1988), de modo que a leitura possa assim se tornar um movimento consonante ao da escrita.

Desde o princípio da trama, encontramos um enredo que não se consolida em rumo nenhum, sempre à deriva, fenômeno que Gurgel (2009) chamaria em seu ensaio de indeterminação do foco narrativo. Noll, todo o tempo, articula no texto passagens que provocam em nós – receptores – expectativas a respeito do seu desdobramento. A título de exemplo, o romance se inicia com o narrador refletindo sobre a fase inicial da sua vida, quando dedicado a resolver o problema de saúde de seu irmão, uma criança ainda mais nova que ele mesmo. Aguardamos então o desfecho desse problema, que parece a princípio ser o fio que nos conduzirá pela história. No entanto, pouquíssimas páginas depois, a temática já é outra, sem que sequer se dê alguma satisfação a respeito daquilo que se vinha desenvolvendo anteriormente. Novos fatos irrompem, sempre imprevistos, e suplantam os anteriores.

Assim o texto segue do princípio ao fim. Um elemento “a” não se desdobrará num elemento “b”, de modo a produzir a imprevisibilidade do que se narra. “A história foge brutalmente do controle” (NOLL, 2008, p. 86). Observemos este trecho em que, numa passagem metaficcional, a construção de personagens literários é discutida, de modo a submetê-los ao princípio do acaso:

[...] basta de personagens de carne e osso que vêm de algum lugar e partem para outro, não, não, a partir de agora de repente irrompem do nada e de súbito desaparecem para o nada, como verdadeiras assombrações são transplantados vamos dizer do esquecimento para o olvido (NOLL, 2008, p. 87).

Como estamos vendo, nada escapa. O próprio desfecho da obra se dá por meio dessa prática: num momento de euforia, em que pela primeira vez o narrador e personagem-centro acredita na possibilidade de um futuro menos precário para si, a morte o leva, destruindo definitivamente a possibilidade de melhoria e frustrando uma vez mais nossa expectativa, caso ainda a tenhamos.

O leitor aristotélico, portanto, não compreenderá o desenvolvimento – ou o antidesenvolvimento – dessa trama. Antes, é necessário que a recepção esteja em total sintonia com o que Iser (1991) entende por combinação singularizada dos eventos narrados. Estamos aqui diante de uma obra que se pretende, na prática, também um elogio ao aleatório.

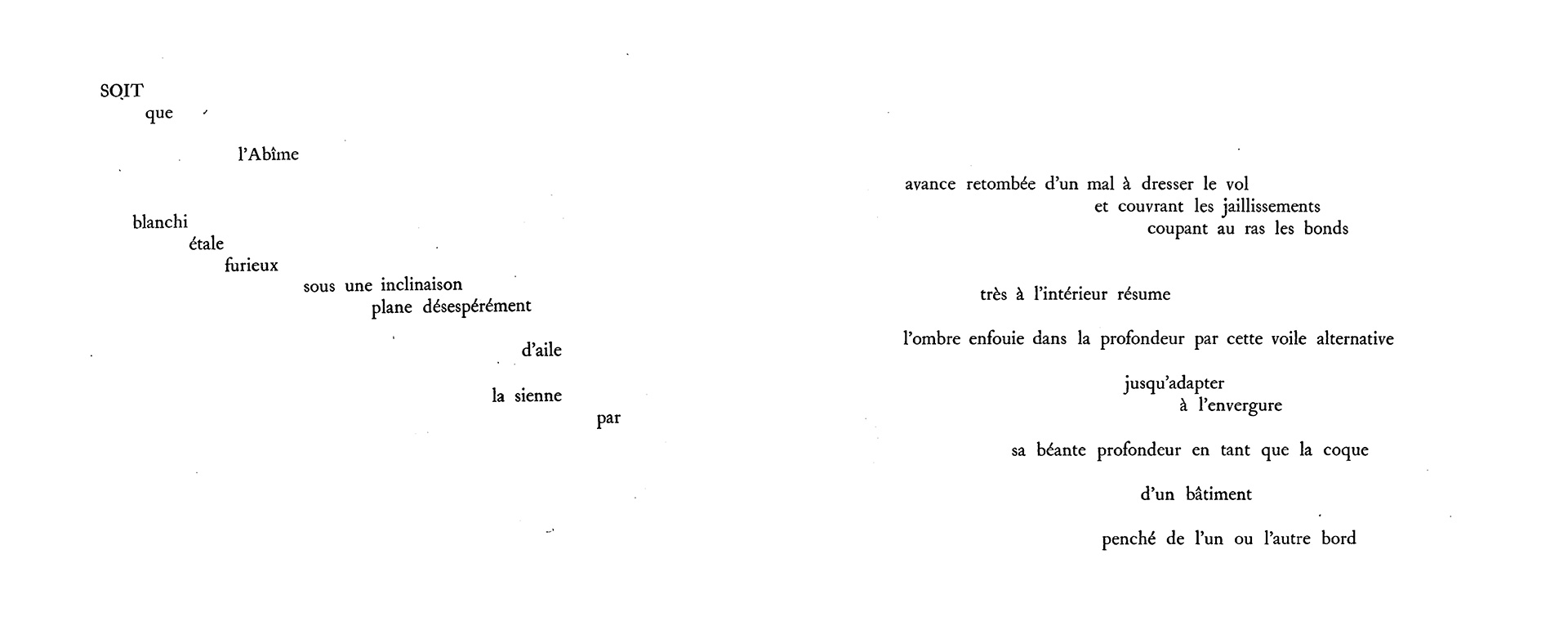

Esse princípio do acaso, demos o crédito, reside originalmente no pensamento e na obra brilhantes de Mallarmé (1869), que influenciou boa parcela do que viria depois dele, ao menos no que diz respeito às práticas do fazer literário. Fonte de um novo modo de conceber a poesia, a estética do poeta francês se fundamenta numa filosofia da linguagem autorreferencial, em que a língua poética deve assumir o princípio da casualidade, e não mais da causalidade e da referência externa: a língua livre, sem condições a priori, sem previsibilidade.

A narrativa do século XX logo canibalizaria essas ideias e as estenderia a muitas de suas questões próprias, como o enredo, que, como estamos vendo em nosso caso em particular, também é livre, sem condições a priori, sem previsibilidade. Inclusive a própria filosofia do discurso autônomo também é incorporada pelo trabalho dos ficcionistas pós-Mallarmé, como veremos páginas adiante. O autor aqui em estudo, me parece óbvio, é um desses ficcionistas.

Em entrevista concedida em agosto de 2013 ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, na qual se coloca em jogo aquilo que estaria por trás de seus escritos, Noll nos dá dicas preciosas, que vão ao encontro daquilo que tenho proposto. Eis um breve trecho de suas palavras:

... (eu) então estava acostumado a essa associação livre. E achava que as melhores coisas, as melhores ideias, as melhores sensações, os aspectos mais produtivos da minha mente apareciam nesse acaso [...] Eu fugia como o diabo da cruz da hegemonia realista (2013).

Ora, é o próprio autor quem nos fala, não de modo subliminar, mas diretamente: nega-se os preceitos realistas e exalta-se as novas maneiras de contar. Como disse mais acima, em movimento metaficcional, João Gilberto Noll também dialoga conosco, embora de maneira muito mais camuflada, em A céu aberto.

Aliás, importa destacar aqui o caráter indispensável de um dos personagens, o filho de Artur, no que tange à compreensão da obra. Trata-se de um personagem-escritor (e aí vale cogitar se Noll se autoficcionaliza, literalmente ou não) que tece conjecturas diversas acerca do fazer literário. É ele o dono da voz que nos dá as chaves através de sentenças emblemáticas, como: “estamos todos nós cansados da previsão de tudo” (NOLL, 2008, p. 87) ou: “o espectador terá sua capacidade de previsão amputada” (NOLL, 2008, p. 87), articulando assim o movimento ideal das obras que esclarecem a si próprias, como preconizou Stierle (2006).

Além disso tudo, é válido sublinhar que o caráter móvel do texto, sem o fio que ligue logicamente o desenrolar das coisas, também pode se apoiar, segundo o ensaio de Gurgel (2009, p.74), sobre a “estrutura móvel e mutante das identidades contemporâneas”. Como vimos em Bakhtin (1993), o romance tem por inerência acompanhar sempre as características de seu tempo. Não é de estranhar, portanto, que esse comportamento mutante possa ser verificado inclusive em transformações extremas quanto à apresentação singular de certos personagens.

O irmão do narrador, por exemplo, aquele mesmo a princípio adoentado, transfigura-se a tal ponto que, em dado momento da trama, será elencado à condição de esposa de seu irmão, em forma mesmo de mulher, “adquirindo uma cultural formação híbrida e uma identidade não menos” (GURGEL, 2009, p.74), contrariando qualquer previsão que se possa fazer e elevando o princípio da não causalidade a níveis cada vez mais radicais e extremados. O acaso, como estamos vendo, está em tudo, das formas mais variadas possíveis.

A mnemonia como possibilidade de narrar o acaso

Os homens tinham nascido para associarem as coisas que viviam em eterno desconsolo por estarem soltas, alheias, desconexas, amputadas deste monumento que parece reinar no céu à noite – o drama? é que essa associação das coisas efetuada pelos mortais é regida pelo puro acaso, pois trata-se apenas de uma construção mental e não do eco de alguma realidade (NOLL, 2008, p. 107).

Nesse trecho, João Gilberto Noll nos dá sua concepção de narrador, sintonizado também com os preceitos de Stierle (2006), que toma por base o legado de Ovídio: narrar, sob esse prisma, é dar forma ao informe, é tecer o fio condutor dos elementos desconexos, é produzir a organização humana do caos.

Como está posto na sentença de Noll, essa organização do caos – ou do acaso, que é caos na medida em que foge à compreensão de qualquer racionalidade – somente é possível se por meio da interferência de uma subjetividade, que tecerá o fio fictício dos elementos com que trabalha. Estamos, portanto, frente ao problema de uma perspectiva que tem por função organizar as coisas com que se depara – para isso os homens tinham nascido, como disse nosso autor, via um de seus personagens. Sendo assim, a memória, muito apropriadamente, surge como um dos instrumentos mais adequados à resolução desses problemas ficcionais, porque é ela a faculdade humana que aplica as leis de uma subjetividade, em forma de retrospecto, aos acontecimentos vividos, mesmo que sejam eles os mais desconexos possíveis.

No nosso caso em particular, com a intenção de se apropriar dos recursos da técnica mnemônica, o livro, já de início, nos é apresentado no tal formato de retrospectiva, indicando que entraremos ali num espaço de dissecamento do próprio eu. O narrador, que logo se apresenta como personagem-centro do que está por vir – portanto, já sabemos se tratar de uma narrativa em primeira pessoa ficcional –, situa-se num momento já distante de seus objetos de narração: “Naquele tempo, ao lado dessa casa já descascada e cercada de um endemoniado matagal, reluzia entre pedras um córrego onde no recreio banhávamos os pés” (NOLL, 2008, p. 9).

Essa técnica, do sujeito que se volta para o que viveu, autorreflexivamente, exige do leitor atento a diferenciação entre eu narrado e eu narrante. É por meio dela, por sua vez possibilitada pela distância temporal que separa os dois, que flagraremos a atuação da subjetividade, da memória, com suas escolhas, reflexões e interferências, urdindo o caminho a priori sem conexões. Não percamos de vista que a lacuna temporal que separa narrador e narrado deve pressupor o que Ronaldes de Melo e Souza (2010) chama de metamorfose existencial: o eu que narra, tanto tempo depois, não é mais o eu narrado, embora a referência permaneça a mesma.

Feito isso, a memória atua a seu modo. É ela um instrumento poderoso de subversão, de insurgência contra os preceitos da lógica aristotélica. Sua costura ficcional – essa que possibilita a narrativa do acaso – obedece a leis próprias, que não as fundamentadas no âmbito da razão. Nesse romance de Noll, podemos, em muitos momentos, graças aos princípios mnemônicos, notar o trabalho original com o tempo – regressões, acelerações, retardamentos, saltos –, rompendo com a prática usual da organização causal e sucessiva dos fatos.

Também é relevante destacar o caráter parabático e digressivo que o trabalho com a memória dá à ficção. Mas isso é assunto para o ponto seguinte, onde trataremos de questões inerentes ao discurso em si. Por ora, observemos que a memória imprime à narrativa um andamento peculiar. Cada memória em particular goza de uma organização original, dada a relação que mantém com aquilo que conta.

A importância que cada subjetividade dá aos eventos que narra é que deve conduzir a construção do fio discursivo, de modo a ligar o que a princípio não tem ligamento. Assim a narrativa se configura como a capacidade de unir coisas desconexas, estabelecendo uma relação isomórfica entre vida e modo de narrar. Se a vida é imprevisível, a narrativa também deve ser, parafraseando Guimarães Rosa em entrevista concedida a Günter Lorenz (1991).

Desde Marcel Proust, que, segundo Benjamin (1989), aplicou na arte – sem, no entanto, abrir mão de divergências centrais – a teoria que Bergson (1896) desenvolvera no campo da filosofia, o trabalho com a memória se tornou um elemento central da prática literária na modernidade. Em busca do tempo perdido (1913) é talvez a maior obra que existe quanto a esse tema. Noll, evidentemente, não ficaria de fora disso, mas adaptando sempre as ideias de Proust às suas próprias ideias, originalmente, como é próprio de todo escritor que se preze.

O espírito de Mallarmé na ficção: a autonomia do discurso

Como disse, no item anterior, o movimento da parábase – que aqui se viabiliza pelo caráter autorreflexivo da obra (estamos ante um narrador voltado para seu próprio passado) –, funcionando como parênteses dentro do enredo, abre portas à prática da digressão. É esse o momento em que Noll, através da técnica que acredito ser a responsável pela diferença central entre o discurso literário e as outras formas de discurso – a técnica da isomorfia –, estabelece uma relação de formas entre aquilo que diz e a maneira como diz.

Assim, o princípio do acaso, mais que reger apenas o desenrolar daquilo que acontece em termos de história, será aplicado também à construção linguística em seu estado puro. Agora, a própria linguagem se torna autorreferencial, voltada para questões como sua concretude, sua sonoridade, seus extratos, suas formas, entregue, portanto ao espírito poético preconizado por Mallarmé, ao discurso autônomo, sem controle, que conduz o desdobramento da narrativa. O significante, agora, não só designa, mas também significa e pensa.

Portanto, a força desse romance está também na força da palavra em seu estado virginal, que não se pode controlar. Há aqui inúmeras passagens de só linguagem, dedicadas à insurgência pura da língua, que provoca o inesperado que é próprio do acaso. Ao escritor – nesse caso, Noll – cabe ser capaz de reconhecer aquilo que a linguagem exige dele, para poder trazê-la à tona.

O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1998, p. 177), no desenvolvimento de sua hermenêutica, formula o conceito de jogo, crucial para este estudo, porque se revela como a “consumação do movimento (da obra) como tal”, ou seja, como a capacidade prática de criar aquilo que a matéria trabalhada determina, autonomamente. Sob esse prisma, o escritor precisa entrar em consonância com seu objeto de criação, que exige dele a procura pelo “próprio modo e ser da obra de arte” (p. 174), descobrindo sua movimentação específica para tecê-la na sua matéria em plasmação (no caso da literatura, a linguagem).

Mas cabe não perdermos de vista que, para Gadamer (1998, p. 185), o jogo em si, “mundo fechado em si mesmo”, é que se apodera do jogador, e não o contrário. “Todo jogar é um ser-jogado. O atrativo do jogo, a fascinação que exerce, reside justamente no fato de que o jogo se assenhora do jogador” (p. 181). Assim, a obra ganha vida própria, como tenho proposto aqui a respeito da linguagem de Noll, “na qual o vaivém do movimento do jogo corre como que espontaneamente” (GADAMER, 1998, p. 178), cabendo ao jogador submeter-se a ele.

A escrita é que conduz o escritor, portanto, no sentido avesso ao das ideias tradicionais. “Uma vez principiado o processo de formação, não pode mais (o artista) fazer aquilo que quer, mas deve fazer somente o que a obra mesma que ele está inventando exige dele”, como sentenciou Luigi Pareyson (1993, p. 240).

Há inúmeros momentos no romance em que nos deparamos com a força da palavra, como por exemplo no trecho emblemático – essa passagem, para mim, é um símbolo destas reflexões – em que o narrador, ao ouvir o relato de um soldado do exército a que em dado momento também fora submetido, é impactado de tal maneira por aquilo que escuta, que o relato se torna suposta verdade, assumindo então o fio da narrativa que conduz consigo o narrador:

Então aconteceu: o que ele disse se clareou, se clareou a tal ponto que chegou a virar umas figuras de verdade, mesmo, e eu estava ali no meio de tudo, a poucos passos, olhando o garoto com a calça arregaçada até o joelho enquanto o rio batia em suas pernas por entre pedras em pequenos córregos (NOLL, 2008, p. 42).

No Brasil, muitas são as produções que precederam a escrita de João Gilberto Noll, no sentido do desenvolvimento de discursos voltados para si, produções a que, portanto, o escritor gaúcho parece se filiar, mas talvez a mais impactante delas seja a produção de Clarice Lispector.

Tida com justiça como um dos ápices da narrativa brasileira – mais do que isso: é ela uma escritora que não deve nada a tudo que se produz e que se produziu de ficção no mundo –, Clarice Lispector, dentre as muitas questões com que trabalhou profundamente, foi uma escritora que se notabilizou também e justamente pela capacidade rara de desreferencializar seu texto, deixando-o ao sabor de si mesmo, permitindo-se conduzir ela mesma pela força impetuosa de seu discurso.

No que tange a esse tema, atingiu o cume em 1973, ano do lançamento de Água viva. Obra densa, caracteriza-se pela redução drástica do enredo, desenvolvida por uma linguagem que persegue não se sabe bem o quê, percorrendo, portanto, o rumo nenhum. Veja-se: “Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é” (LISPECTOR, 1973, p. 9). A linguagem vai sempre girando em torno daquilo que parece não conhecer, que foge, e assim seu único meio de sobrevivência se torna o seu caráter autorreferente.

Noll certamente é um dos inúmeros filhos estéticos de Clarice Lispector. Mas sempre à sua maneira, obviamente. O leitor que não estiver sintonizado com as ideias do jogo linguístico dificilmente suportará o texto de um desses escritores. Como diz Iser (1991), a leitura não será possível se o receptor não se livrar de suas ideias e papéis prévios e não entrar no jogo como ele demanda, com suas regras particulares. Como também diria Pareyson (1993), à leitura cabe o desencadeamento do movimento da obra, de modo que se possa perseguir seu caminho, o mesmo que o escritor percorreu quando em seu processo de construção, apossando-se, assim, dos novos códigos.

Novamente, a entrevista concedida por Noll ao jornal Zero Hora nos parece esclarecedora no sentido do trato do autor com sua linguagem. É importante considerar que, como se trata de um jornal ao menos em tese destinado ao grande público, ou seja, ao leitor ingênuo, o modo como se fala de problemas do narrar é aqui simplificado, didático, e não técnico. No entanto, é clara a relação entre aquilo que nela se diz e as reflexões estéticas que temos feito aqui:

O ato da escrita é que me leva para tal ou qual rumo, e não uma atitude prévia. Jamais sei como vou terminar meus livros, não tenho a menor ideia. Escrevo para saber, justamente. Se soubesse o conteúdo da narrativa, o andamento dela, eu não precisaria escrever (2013).

O acaso é a apropriação das ideias do tempo

Como vim destacando desde o princípio deste ensaio, a ficção que se desenrolou no século passado tem por característica-centro a negativa do pensamento do período imediatamente anterior, a partir da afirmação das ideias que lhe são contemporâneas. Isso ocorre porque as duas maneiras de pensar não são de modo algum harmonizáveis, mas sim excludentes. Daí que as novas técnicas inviabilizem a leitura do público acostumado às práticas mais antigas.

Noll é desse time de escritores que se insurge contra o que se fazia anteriormente e que se continua fazendo em best-sellers e assemelhados. A aplicação do acaso em A céu aberto (2008) se localiza na batalha contra os preceitos da lógica aristotélica. Permite sua negação, porque, para ser posto em prática, precisa lançar mão de técnicas que vão de encontro ao ideário cartesiano, racional, ao sentido convencional do antes e depois. Como diria Stierle (2006), esse novo romancista, representado aqui pelo escritor gaúcho, foge inteiramente de ser apenas o sujeito responsável por narrar acontecimentos que mantêm relações causais entre si, foge daquilo que se entende por relatos simplórios. Vejamos inclusive o que nos diz diretamente o narrador do enredo aqui sob investigação: “Perdão, falar de acontecimentos talvez não seja o tom exato para descrever o andar da carruagem aqueles últimos anos” (NOLL, 2008, p. 108).

Noll é representante ímpar do que chamam de crise da representação. Na segunda metade do século XIX, o mundo se viu tendo de refazer suas práticas, em todas as áreas de atuação do homem, por ter descoberto a relatividade (que se desdobraria inclusive em importantes teorias na ciência, na física), que trouxe ao chão toda pretensão de encontrar uma verdade absoluta. Há, em tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento humano, a interferência de uma subjetividade também humana. A tradição realista então desmoronou, dado o fato de que seus objetivos, tomada esta nova consciência, são inalcançáveis. Seria impossível assim representar o real, como se pretendia até ali.

Na ficção internacional, ao menos no Ocidente, é também na França que se começa a revolucionar as técnicas narrativas, que depois atingiriam seu cume na Irlanda, com Joyce. Flaubert, em Madame Bovary (1857), urde um discurso profundamente carregado de pathos, em que o narrador, por meio da técnica personativa (2010), constrói na linguagem o impacto das emoções de sua personagem, Emma Bovary. Como diria depois o próprio Flaubert em sentença esclarecedora, “Bovary c’est moi”.

Na literatura brasileira, já em Machado de Assis, registramos a importância da subjetividade. Pensemos, por exemplo, no modo como o leitor desavisado interpreta aquele que é sem dúvida o romance mais conhecido de Machado: Dom Casmurro (1988). Até hoje, cerca de cento e quinze anos após o livro ter sido lançado, o que se discute sobre ele, nos lugares onde os problemas mesmo do narrar não são considerados, é a infidelidade ou não de Capitu, como se fosse esse um romance de adultério, assim como O primo Basílio (1878) de Eça de Queirós.

Essas novas tomadas de consciência, que vão desde a descoberta da incapacidade de representar o real até a negação das práticas tradicionais, continuariam se desdobrando na literatura. Em Noll, ou mais especificamente em A céu aberto, culminariam elas num enredo à deriva, desorientado, regido pelo nosso acaso, e nos tais personagens permanentemente metamórficos. Esse movimento se mostra dotado de uma eficácia enorme porque tanto dá conta dos novos pensares artísticos, combatendo o obsoleto, já que organizado de outra maneira, quanto das características do homem atual, o volátil, explicitado na modernidade líquida de Bauman (2013).

Aliás, tal eficácia se mostra ainda maior quando lançamos ao romance um olhar preocupado com sua originalidade ante o surgimento do cinema. Negando o fato, a causalidade, o enredo, adquire autenticidade, marca perfeitamente sua diferença. Imagino que para promover essa diferenciação é que Noll, como disse Gurgel, tenha apoiado seu discurso muito mais no sentido da visão do que em qualquer outro, tecendo na narrativa uma série de imagens borradas, aproximando-se assim, em caráter de reverência, das artes plásticas, sobretudo da pintura, posto que foi ela a primeira modalidade artística que com eficiência soube se adaptar aos novos tempos.

O acaso liberta a imaginação e viabiliza o que o real não dá

“[...] é disso que somos feitos, de precisar, precisar, não ouviu essa história ainda não?!” (NOLL, 2008, p. 17).

Muitos são os momentos do romance em que flagramos, como na citação acima, o fenômeno da falta. Ao que parece, portanto, Noll aqui institui o problema da carência do real. A arte assim surge enquanto possibilidade de preenchimento do ausente, do vazio. Stierle (2006) já dissera que a ficção é um suplemento para superar a carência. Ou, como pensou Iser (1991), a ficção se relaciona com a realidade de modo a adequá-la às necessidades humanas ainda não satisfeitas.

A imaginação fantasiosa então desempenha papel-base nessa narrativa, porque, ao que parece, só por meio dela se pode suportar o real. Daí podermos deduzir que, embora subliminarmente, este texto traz algum engajamento. Desde o princípio, não percamos de vista, de modo alegórico, que instituições-base da civilização ocidental, como o Exército (o Estado) e a Igreja – que juntos talvez representem os valores do Ocidente –, são postas em xeque, para que assim possa iniciar-se um processo de desconstrução de suas imagens forjadas. Não é esta ficção então um lugar de experimentações exclusivamente artísticas, desconectado dos impasses que vive a humanidade em determinado espaço e tempo. Ao contrário, a experimentação existe enquanto forma de superação da realidade social.

Mas é preciso considerar que essa imaginação necessita, para tanto, de liberdade absoluta – seria impossível satisfazer qualquer desejo humano se ainda sob o jugo de algum elemento repressor. O acaso então aqui existe enquanto lei que permite todas as possibilidades. Dando vazão absoluta ao imaginário, que não necessita estabelecer conectivos lógicos entre suas imagens, torna tudo viável, para que a superação daquilo que não se deseja seja possível.

A imaginação agora surge como possibilidade de suportar (ou superar) as diversas formas de repressão praticadas pela sociedade. Ela cria aqui um universo paralelo, apontando para nós talvez o lugar da arte no mundo e dando ao narrador aquilo que ele deseja, mesmo que via fantasia.

O exemplo da exploração da sexualidade é fundamental para essa reflexão. Talvez seja a falta no real que faça o narrador falar tanto em sexo. Assim como Raduan Nassar em Lavoura arcaica (2012) (obra em que o problema do corpo amordaçado é questão de grande importância), explorando intensamente o campo da sexualidade reprimida, o narrador sugere o incesto – que aqui leio como símbolo de repressões sociais extremadas – e cria em sua mente condições para a consumação de seu desejo, transformando, por meio da fantasia, a figura de seu irmão na figura de sua esposa.

A entrevista de Noll (2013) a que tenho me remetido aqui é bem esclarecedora também nesse sentido. Lá, nosso escritor diz abertamente que escreve para se libertar, porque sempre foi reprimido, no que tange mesmo ao problema da vida sexual. Está, portanto, ilustrado o lugar da ficção nos vazios do homem, que precisa, para preenchê-los, gozar de liberdade absoluta – essa que o acaso viabiliza.

Tudo, como vimos, remete sempre a esse princípio, das mais variadas formas, através de inúmeras chaves. E talvez seja mesmo essa a única regra que nos permita pensar no que será a literatura que ainda está por vir. Ao invés de sugerir tendências, aprendamos com Noll: a arte é imprevisível, a única certeza é que não se pode estabelecer certeza nenhuma. Não há logicidade no desenrolar das produções humanas. Seu único preceito só pode ser este mesmo: o do acaso.