Nos anos 1970 e 1980, uma nova forma de expressão começou a ficar conhecida em São Paulo. As palavras "Cão Fila", que às vezes era acompanhada de "Km 26", e "Juneca", que depois passou a contar com a assinatura do parceiro "Pessoinha", eram escritas de maneira rude, em muros, com tinta preta. Mais tarde, descobriu-se que “Cão Fila" era o nome de um canil no quilômetro 26 da Estrada do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, e "Juneca" se tornou, nos anos seguintes, um grafiteiro conhecido. Esse tipo de intervenção nos muros da cidade de São Paulo foi o precursor do que se convencionou por pichação. Hoje a pichação é uma forma de escrita feita em paredes e muros, muitas vezes com caracteres indecifráveis e sempre mutáveis. Causam em grande parte da população urbana certo desconforto, principalmente por não serem passíveis de compreensão, assimilação ou aniquilação.

A história da pichação é múltipla. A prática é fruto de diversos fenômenos sociais e assimilou diferentes correntes artísticas e culturais ao longo dos anos, como os grafites europeus e norte-americanos dos anos 1980, as inscrições políticas que surgiram nos muros do Brasil, durante a ditadura militar, e na França, durante os eventos que culminaram na revolta de 1968. Nesses casos, eram utilizadas as palavras como caminho para o resultado estético, além da potência incluída no significado daquilo que se escreve. Assim, essas diversas manifestações — e também a pichação — são submetidas tanto aos valores da arte quanto da linguagem (GUIMARÃES, 2009). A pichação é, portanto, um exemplo da utilização contemporânea do par palavra-imagem, utilização que é encontrada em diversos momentos da história da arte.

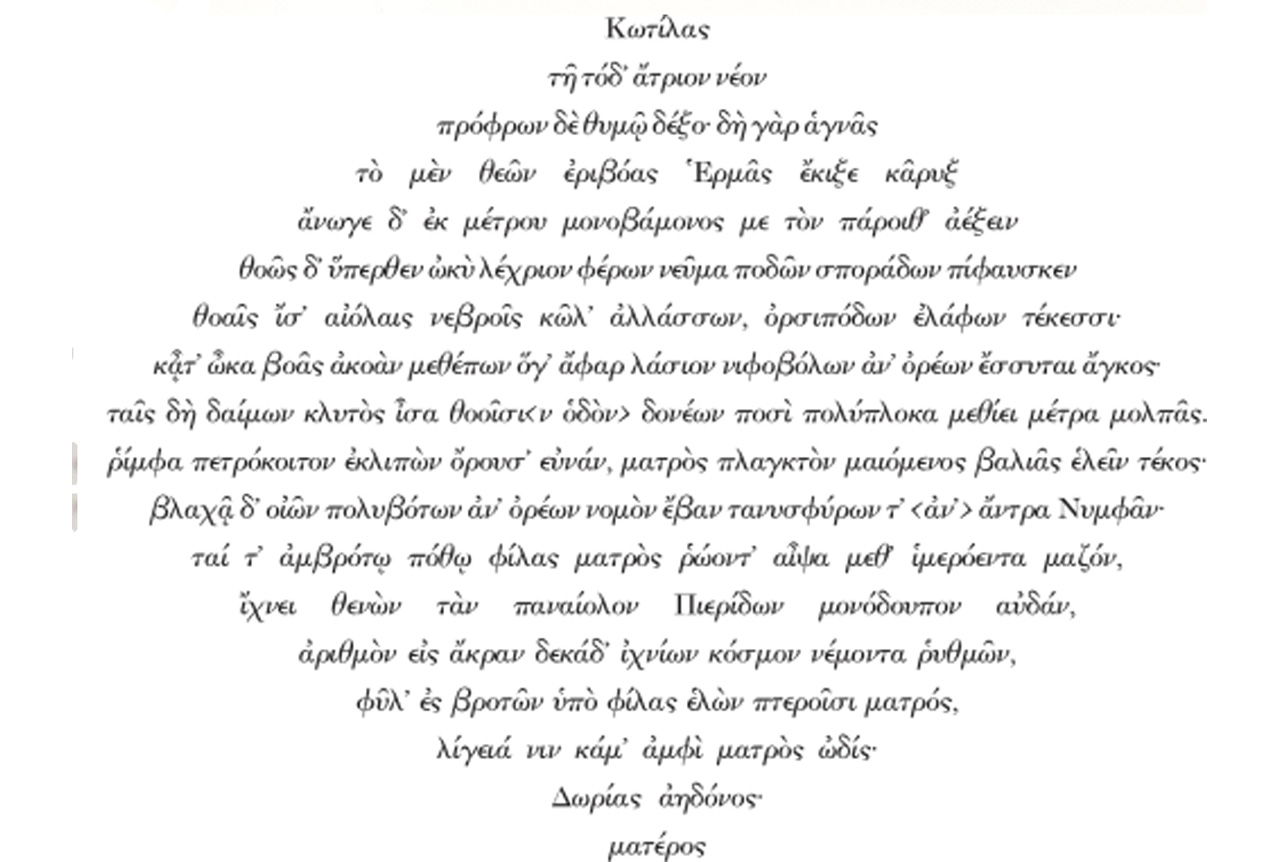

Não é plausível reduzir essa história dos despontamentos do par palavra-imagem a uma linha contínua e ininterrupta na qual os fenômenos acontecem em decorrência dos anteriores, como uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. A história do par palavra-imagem é melhor visualizada como um sistema aberto em que se pode apontar determinadas aparições na história e suas consequências, sem hierarquias. E essas aparições são frequentes, como o Ovo de Símias de Rodes, de 300 a.C., considerado o primeiro poema visual e o primeiro poema simultaneísta, uma vez que o primeiro verso é a primeira linha, o segundo é a última linha, o terceiro é a segunda, o quarto é a antepenúltima, e assim por diante, até a linha final (central) (figura 1).

No Renascimento, os pintores começaram a assinar e a dar títulos a suas obras. No entanto, a palavra era um elemento externo que cumpria um propósito específico, e não um propósito estético ou plástico. Já no século 20, com a ascensão de uma burguesia cada vez mais cosmopolita, a razão assumiu um papel redentor na sociedade humana. Essa razão é a mãe da ciência e da tecnologia e avó da velocidade e da praticidade. Os futuristas, liderados pelo poeta italiano Marinetti, evidenciaram a velocidade e a força das novas tecnologias. As palavras ganharam aspectos visuais, e as obras de arte ganharam aspectos literários. Não raro, os protagonistas artísticos dessa época eram ambos pintores e poetas.

Há, no século XX, uma reintegração das palavras no discurso plástico, quando elas irrompem no espaço do quadro ao mesmo tempo em que a visualidade dos signos linguísticos e do espaço da página é resgatada pelos poetas. (VENEROSO, 2002, p. 81).

O surrealista René Magritte em A Traição das Imagens – Isto Não É um Cachimbo (René Magritte, La Trahison des Images, 1929, óleo sobre tela, 63,5 x 93,98 cm) traz a palavra que ultrapassa a função de legenda ou título. Ela é integrante da obra, e, numa afirmação provocativa e humorada, por ela a obra ganha o seu significado. Na mesma época, Paul Klee incorpora a palavra, buscando romper a barreira entre os signos linguísticos e os elementos plásticos. Suas garatujas são menções a letras do alfabeto.

Nos movimentos artísticos modernos, acontece a ampla inclusão das palavras (e, consequentemente, da língua) nas obras dos circuitos tradicionais de arte. No cubismo, futurismo e surrealismo, a palavra desponta primeiramente através de colagens. A seguir, os artistas começam a pintar textos sobre as telas. Em um exemplo, Miró adiciona símbolos e traços inspirados em ideogramas japoneses sobre a pintura de outros artistas. A palavra aqui aparece como símbolo do caráter transgressor e opositor do modernismo.

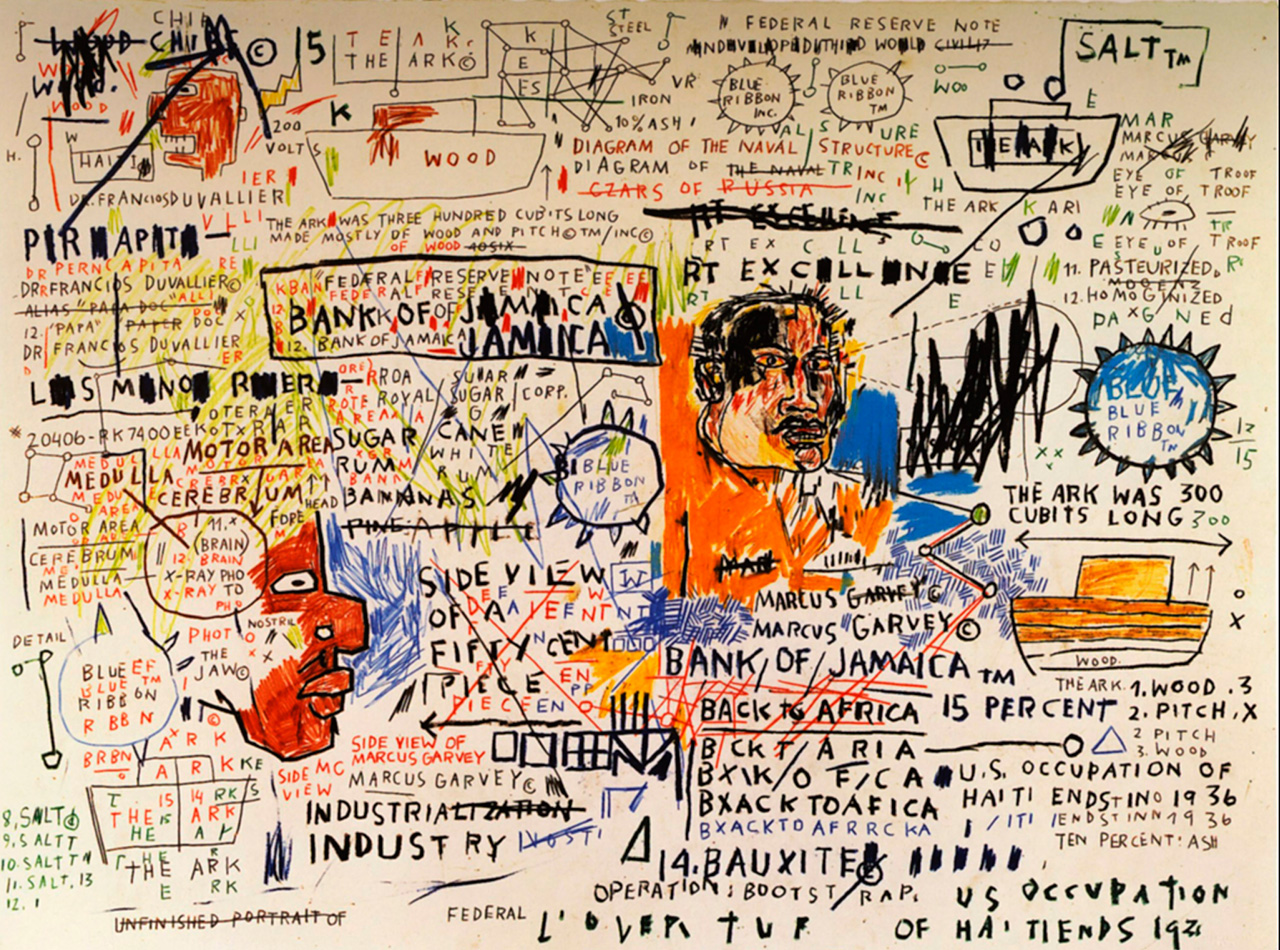

Nas décadas de 1970 e 1980, o grafite aparece como prática recorrente na Europa e na América do Norte. A palavra aqui continua tendo um sentido transgressor, como se vê nas obras de Basquiat (figura 2). Hoje a palavra está intimamente atrelada às artes visuais, seja no intuito de ultrapassar o sentido semântico, na visualidade da palavra, na desconstrução da escrita ou nas outras relações possíveis entre imagem e palavra.

A pichação é inegavelmente uma expressão estética com seus signos próprios. Mas além de ser obra de arte visual, ela é também o resultado do processo de adoção da escrita e da palavra na arte. Ela dialoga com os conceitos da estética e da linguística. Pela palavra “pichação” ser um termo de origem brasileira, não poderia deixar de dialogar com a língua portuguesa.

Mal se fala da língua portuguesa, desata-se a usar maiúsculas, a falar da pátria, da expansão e só não se fala da conquista e colonização de outros povos porque nos tempos que correm isso é um bocadito excessivo. Como acontece com todas as mentalidades fascistas, ergue-se um facho não apenas para ser seguido cega e acriticamente, mas também para esconder as misérias. (MURCHO, 2008, p. 1).

Não existe unanimidade sobre o uso do termo “fascismo” para designar algo que pode não ter a correlação exata com os fascismos históricos e divergir da Führerprinzip, da supremacia de um líder e do sentido metafísico da palavra. Mas são inúmeros os autores que utilizam esse termo em sentido amplo, inclusive o filósofo francês Roland Barthes, que dotou do adjetivo “fascista” a língua falada e escrita. Isso porque o fascismo dessa língua não é composto por apenas um poder como os fascismos históricos: é um fascismo interligado e horizontal, produzido automaticamente pelos falantes, simultaneamente oprimidos e opressores. Alimenta-se da cultura de extrema valorização da autoridade, expressa em todos os meios e em todas as relações, aparecendo na linguagem através do corpo de juristas, gramáticos, professores, dicionários, etc.

Ninguém obriga ninguém a tornar-se súdito dessa língua senão por meios discretos e poderosos; diferentemente dos antigos fascismos, poderosos, mas nada discretos. Em outras palavras, mesmo contando com um corpo opressivo de censores oficiais da língua, são os próprios sujeitos falantes dela que se limitam inconscientemente para se situarem no interior do jogo da linguagem em curso. Trata-se de um poder microfísico, tema tão bem analisado por Michel Foucault. (GUERREIRO, 2013, p. 28).

Barthes alegou que a linguagem é um instrumento "intrinsecamente fascista", não por impedir de dizer, mas por "obrigar a dizer" na medida em que o status quo e o ambiente exercem influência em quem fala ou escreve. (BARTHES, 2004).

Interessante notar como as questões suscitadas por Barthes nos levam a pensar que o que pode ser opressivo na língua não são as palavras em si, mas as formas discursivas por meio das quais ela é proposta.

A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e que toda classificação é opressiva: ordo quer dizer, ao mesmo tempo, repartição e cominação. [...] um idioma se define menos pelo que ele permite dizer, do que por aquilo que ele obriga a dizer. [...] Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada frequência, é sujeitar: toda língua é uma reição generalizada. (BARTHES, 1996, p. 13).

Algo semelhante diz Foucault, quando revela o papel do discurso na reprodução da dominação, entendida como o exercício do poder pelas elites, instituições ou grupos e da qual resulta, dentre outras coisas, a desigualdade social. Foucault trata o discurso como desejo — e não objeto de desejo —, capaz, portanto, de “agir” e mudar quadros sociais. (FOUCAULT, 2003).

Em oposição às belas frases, à linguagem metaforizada e sugestiva de uma literatura considerada de bom nível, aceita e prestigiada, seja pela consagração de um Nome, a assinatura do autor inscrita na capa, conferindo um certificado de origem, uma filiação, uma legitimação, bem posta, bem colocada, seja pela mitificação do livro — objeto totalizante — lugar, por excelência, da publicação, o grafito, escrita coletiva e sem estilo, sem marca pessoal do autor, sem grife, publicado na porta ou na parede do banheiro, quer, sobretudo, tornar pública a intimidade. (COUY, 1967, p. 65).

Mas como se dá o fascismo da língua em relação à pichação? Ele é perceptível quando se faz um recorte de classe e de dialeto enquanto se analisa essa forma de arte urbana. Não apenas a língua é fascista por obrigar a dizer — e obrigar a dizer de determinada maneira —, mas também é fascista por instituir um falar oficial elitista e privar todos os demais falantes ao seu acesso. A pichação, por sua vez, é realizada majoritariamente por membros de classes inferiores do espectro de renda do país, isto é, por falantes de dialetos1 não hegemônicos e não prestigiados.

Os diferentes dialetos, apesar do que se costuma pensar, não ocorrem somente em regiões diferentes. Em uma mesma região, existem também as variações dialetais etárias, sociais, referentes ao gênero e a estilística. Os dialetos mais prestigiados são das classes mais elevadas. É o dialeto da elite (grupo dominante na sociedade ou o grupo localizado em uma camada hierárquica superior em uma dada estratificação social), o comumente tomado não mais como dialeto, e sim como a própria “língua” oficial. A discriminação do dialeto de classes populares é geralmente baseada no conceito de que essas classes, por não dominarem a norma padrão de prestígio e usarem seus próprios métodos para a realização da linguagem, “corrompem” a língua com “erros”. Em seguida, inspirada por noções estéticas e morais, prestigia-se a variação padrão como modelo ideal a imitar, atribuindo-lhe juízos de valor como "exemplar", "correta" e "bela". Aqui, novamente, há uma característica fascista: um discurso, quando alcança a força de dominação, passa a ser ideologia. Barthes (2002) vai além, afirmando que “ideologia dominante” é uma redundância.

No livro A Economia Das Trocas Linguísticas, o filósofo francês Pierre Bourdieu discorre sobre a origem das diferenças linguísticas entre grupos falantes da mesma língua e a troca dos poderes entre eles. Para Bourdieu, a língua é também uma manifestação de poder. As trocas linguísticas, como uma troca entre moedas, são também trocas de poderes simbólicos entre os locutores e seus respectivos grupos, ou até mesmo entre grupos diferentes (BOURDIEU, 2008). E é isso que a pichação evidencia: as diferenças entre grupos e as trocas de poderes entre eles. A existência, mesmo com uma ideologia linguística dominante, de uma força desviante.

A pichação não é a única porta-voz do dialeto suburbano, mas pode ser compreendida como uma das facetas expressivas e artísticas dessa cultura periférica. É possível, como o faz o escritor Ferréz,2 escrever de acordo com as regras não impostas de determinado dialeto periférico, à revelia das regras oficiais da língua portuguesa, utilizando meios tradicionais de escrita e “em bom português”, plenamente compreensível por qualquer pessoa alfabetizada. Mas a pichação se aproxima dos dialetos periféricos não apenas por escrever com determinada escolha de termos, palavras e gramáticas que se adéquam à prosódia não oficial dessas populações, mas por sofrer as mesmas opressões linguísticas e simbólicas dessas populações.

O que circula no que Bourdieu chama de "mercado linguístico" não é a língua, mas discursos estilisticamente caracterizados. Não se trata apenas de dialetos, mas também idioletos individuais, caracterizados por traços comuns a grupos e coletivos de determinada realidade e, no entanto, únicos. Sendo assim, o modo de falar/ouvir e o modo de escrever/ler se transformam em uma propriedade única, carregados de experiências individuais.

A escolha por Barthes do termo “fascismo” — palavra geralmente utilizada na área da política e da sociologia — ao falar de linguística é compreensível. Até a Revolução Francesa, o processo de unificação linguística se confundia com o processo de construção do Estado monárquico de então:

É no processo de constituição do Estado que se criam as condições de constituição de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial: obrigatória em ocasiões e espaços oficiais, esta língua de Estado torna-se norma teórica pela qual todas as práticas linguísticas são objetivamente medidas. (BOURDIEU, 2008, p. 32).

Falar de uma língua sem qualquer outra especificação, como classe, gênero, região geográfica, é aceitar a definição oficial da língua formal de uma unidade política, que existe em seus limites territoriais. Essa língua é a que se impõe a todos os que pertencem àquela jurisdição como a única legítima, quando possível, e como a única em que não é cabível ridicularização ou desprezo. Essa língua, que na prática reside apenas nas prateleiras das bibliotecas, é produzida por autores com autoridade para escrever, fixada e codificada por gramáticos e professores. É um código baseado em um método de manutenção de hierarquias.

Não há, na língua oficial, espaço para inovações vindas de fora dos circuitos tradicionais de produção de pensamento. Apenas em raros casos é possível impregnar a língua oficial de saberes populares e vivências dos que estão fora dos centros de poder. A língua já evidenciava a disparidade entre o modo de viver periférico e o não periférico antes mesmo das pichações fazerem esse trabalho. No entanto, não é apenas a diferença entre as classes, passível de compreensão através do instrumental marxista, que denota o fascismo linguístico: são também a diferença entre as classes como imposição e as línguas como símbolo desta ideologia.

Assim, a língua não é apenas uma ciência que permite estabelecer equivalências entre sons e sentidos, mas também um sistema de normas que rege as práticas linguísticas e, consequentemente, as atividades humanas, desde as práticas e os mecanismos sociais até o pensamento individual e a formulação de conhecimento. A língua oficial está enredada com o Estado tanto em sua gênese como em seus usos sociais. (BOURDIEU, 2008).

Portanto, em espaços onde existe a ausência do Estado, também existe a ausência do seu falar oficial. Como, por exemplo, nas favelas paulistas e cariocas, que contam com uma presença estatal ineficiente em se tratando de políticas sociais. Quando novamente o Estado tenta entrar em contato com essa população marginalizada, o faz dispondo de seu material repressivo: através das forças policiais, do endurecimento das obrigatoriedades nas escolas e do aparato jurídico. Aliado a isso, a imposição do falar oficial. Aqui percebe-se que a língua não é apenas elitista, mas também fascista. As periferias não são sempre o palco para a pichação, mas são sempre o fio condutor da prática.

Através de um lento e prolongado processo de aquisição, os membros de comunidades contidas na periferia, tanto a periferia geográfica quanto a periferia de esferas de tomada de poder, são submetidos a essa intenção política de unificação em uma só nação e em uma só sociedade. As consequências desse anseio institucional são claras: o acesso a postos de trabalho mais cobiçados e de melhor rentabilidade e qualidade de vida é certamente mais fácil quanto mais próximo está o interlocutor da língua "oficial", desse dialeto característico dos membros das classes superiores. No caso específico dos dialetos periféricos das metrópoles brasileiras, essas variações linguísticas são também características de determinadas zonas geográficas da cidade. Ao mesmo tempo que existe a pressão pela adequação da população a uma língua oficial, também é conveniente que essa diferenciação linguística seja mantida e percebida como sinal de diferenciação entre as populações.

Quanto a isso, Bourdieu (2008) volta sua análise para os estudos de Saussure, que pretendia provar que não é o espaço que define a língua, mas a língua que define seu espaço.

Saussure observa que nem os dialetos nem as línguas conhecem limites naturais, fazendo com que uma dada inovação fonética, acabe por determinar sua área de difusão pela força intrínseca de sua lógica autônoma, através do conjunto dos sujeitos falantes dispostos a serem os portadores dessa mudança. Essa filosofia da história [...] oculta o processo propriamente político de unificação ao cabo do qual um conjunto determinado de "sujeitos falantes" se encontra praticamente levado a aceitar a língua oficial. (BOURDIEU, 2008, p. 31).

Para Bourdieu, a língua não se impõe apenas por sua própria força. Seus limites geográficos de devem a um ato político de instituição, ato arbitrário de determinado poder, além da imposição da própria ciência da língua. Aqui pode-se estabelecer uma relação desse fascismo da língua com os fascismos históricos, que também dispuseram do aparato científico e da razão como vetor de suas opressões. Baseados na pseudociência (até então, apenas ciência), por exemplo, os regimes nazifascistas colocaram em prática suas segregações raciais opressivas.

Há um distanciamento natural entre interlocutores e a língua quando esta é, de certa forma, imposta. É exatamente o mesmo distanciamento que sente o cidadão membro de classes sociais mais abastadas ao deparar-se com uma pichação. O pichador também impõe, de maneira mais simbólica do que concreta, seu modo de falar. E o faz através de uma tipografia exclusiva, que exclui os espectadores não iniciados.

Diante da incapacidade dos membros das classes populares de compreender o dialeto falado pelas elites, a pichação mostra-se como uma engenhosa ferramenta de empoderamento cultural. Cria-se, para um dialeto diferente, uma tipografia diferente. Assim, essa tipografia e seu respectivo dialeto, utilizados pelos jovens de uma determinada classe social, não são compreendidos pelos membros de outras classes, de localizações antagônicas no gráfico de renda.

Seria uma espécie de elitismo linguístico. Não um elitismo que privilegie as elites políticas ou econômicas, mas uma elite de falantes do dialeto da pichação. Mesmo assim, esse modo de falar dialetal periférico da pichação não pode ser acusado de fascismo justamente por não pretender se impor como único legítimo, nem correto, nem digno.

Para que um modo de expressão — ou uma determinada utilização da língua (no caso de uma sociedade dividida em classes) — se imponha como único legítimo, é preciso que esse mercado linguístico seja unificado e que os diferentes dialetos (classistas, regionais ou étnicos) sejam referidos à língua ou ao uso legítimo dela como corruptelas, mesmo não sendo originadas pela má compreensão/audição das palavras da língua oficial. Os dicionários, por exemplo, demonstram os artifícios de exclusão e desvalorização dos modos de expressão populares. A maioria das palavras que estão em uso corriqueiro, mas não existem na norma oficial da língua, são categorizadas como “vx./arcaico”, “pop./popular”, “gír./gíria”, entre outras.

Enquanto produto da dominação política incessantemente reproduzida por instituições capazes de impor o reconhecimento universal da língua dominante, a integração numa mesma "comunidade linguística" constitui a condição da instauração de relações de dominação linguística. (BOURDIEU, 2008, p. 32).

Assim sendo, investidos de ritualísticas inerentes às instituições, os defensores da língua oficial que perpetuam a existência desse par língua-nação, através de posições de evidência social, representam o limite de todas as situações de imposição por meio do exercício dessa competência de locutor legítimo, autorizado a falar (e a falar com autoridade). (BOURDIEU, 2008).

Jamais se deveria esquecer que a língua, em razão da infinita capacidade geradora, mas também, originária, no sentido kantiano, que lhe é conferida por seu poder de produzir para a existência produzindo a representação coletivamente reconhecida, e assim realizada, da existência, é com certeza o suporte por excelência do poder absoluto. (BOURDIEU, 2008, p. 28).

Como resposta ao preconceito linguístico, a pichação encontra oposição de várias esferas simbólicas da língua do status quo. Essa língua, abordada neste texto como língua oficial, não pressupõe as necessárias relativizações que são inerentes à vida plural dos grandes centros. Não há espaço, na língua oficial, para as expressões de livre-arbítrio dos seus falantes.

É importante analisar o debate acerca do principal termo deste artigo (pichação), transcendendo a dicotomia do certo/errado, imposta pelo status quo e pelas regras gramaticais, jamais isentas de conflitos de poder. Pode-se verificar que, enquanto a academia e a imprensa preferem escrever o termo com “ch”, da maneira dita “correta”, os pichadores e pichadoras comumente se referem à pichação como “pixação", com “x”, a gíria. É evidente que a grafia com x revela uma intenção de resistência aos padrões normativos e opressivos da linguagem, mas guarda em si também a ideia de pertencimento. A pichação com “ch” é a pichação aos olhos do observador externo, aquele que colabora com a língua oficial, do Estado. A pixação com “x” é o “pixo”, a vivência cotidiana, a arte como crime, o crime como arte.

Ocorre que o livre arbítrio linguístico é necessário para a democracia linguística e para assim se evitar o fascismo linguístico — da mesma forma como livre arbítrio político é essencial para se evitar o fascismo político. Os pichadores, dessa forma, ocupam um papel de enfrentamento desta língua oficial, negando ao outro o que foi negado a si. Através da adoção de seu próprio dialeto por uma tipografia exclusiva, as pichações servem como decreto dessa lei. São códigos gramaticais e linguísticos próprios, de certa maneira mais adequados à realidade suburbana do que a língua dos nossos gramáticos.

A pichação é um produto da segregação social e linguística da sociedade atual. A palavra e a língua estão agora intimamente ligadas à arte, através de toda a produção atual, especialmente através da arte urbana. A pichação é fruto de diversos processos históricos que incluíam a escrita nas obras de arte visuais. Além disso, as palavras e a língua passaram, com os anos, a não ocupar apenas um papel secundário no objetivo do artista, mas também se tornaram o próprio tema e objeto dos trabalhos.

Se as variações dialetais da nossa língua são tratadas com desprezo, conceituadas como menores ou apenas erradas, a pichação aparece como uma força desviante não apenas em relação às obras de arte tradicionais, nem tampouco ao uso do espaço público, mas uma força desviante da atual ideologia linguística.