Talitha Motter

Tu és um colecionador? Colecionador de quê?

Vitor Butkus

Tenho que dividir essa resposta em duas. Primeiro vou responder que não, depois vou te dizer que sim.

Não tenho o costume de guardar, de arquivar, de conservar minhas próprias coisas. Sou muito desapegado quanto a isso. Prefiro guardar e valorizar memórias imateriais, inscritas no próprio corpo, ensinamentos que a vida vai trazendo. Provas a que se passa, quando se fica mais adulto. Isso é bem mais difícil de transmitir, e a arte taí pra isso.

Recentemente me mudei, de Porto Alegre para São Paulo. Passei a morar em uma casa, alugada de uma amiga, e que havia recém passado por uma reforma. Ou seja, passei a morar ali contando só com o essencial: um fogão, uma geladeira, um colchão e um chuveiro. O resto do espaço estava liso, era o oposto de um arquivo. Eu decidi que não iria entrar, naquele momento, em um esforço de decorar ou humanizar o espaço. Não queria me precipitar em fazer dali uma sala de estar, um quarto, um escritório. Então passei a simplesmente habitar aquele espaço, como um grande galpão, dividido em alguns cômodos.

Com o tempo esse espaço foi mudando. Recebi alguns hóspedes, e percebi o modo como eles criavam lugares na casa, onde tinham seus momentos de lazer, como dispunham suas coisas no ambiente. Fui também trazendo objetos para a casa – as pessoas em São Paulo jogam muitas coisas fora, principalmente móveis, ou quase móveis, como pedaços de madeira. Fui acumulando esses objetos, pouco a pouco, naquele espaço. Aos poucos isso, que não parece uma casa, está virando um acúmulo. Tive que partir de um espaço vazio e, sem decidir transformá-lo em algo, juntar aí alguns objetos que apareciam. Acho que é essa minha forma de colecionar: aparentemente, sem critério algum.

Lembrei de uma coisa. Quando estava fazendo o Libro Negro, e consultando muitos arquivos com materiais sobre os vídeos do Rafael França, de repente me dei conta que os arquivos não estavam apenas nos acervos e coleções. Fazer entrevistas e conhecer as pessoas que o conheceram - ainda vivas - traz essa dimensão. De repente o arquivo era o mundo - presente - ou pelo menos partes dele. As pistas estavam espalhadas mesmo fora dos museus, das universidades, dos acervos.

Recentemente, comprei uma máquina de fazer tatuagem. E tenho feito algumas, em mim e em amigos. Guardo as agulhas usadas em cada tatuagem, e já posso dizer que é uma coleção. Estão na parede da “sala de estar”.

TM

Como percebe a ação de apropriação (de fotos, textos e vídeos) dentro do teu processo de criação? O que ela significa para ti?

VT

De modo geral, bem geral mesmo, a apropriação é um modo de criar que lança a criação para um outro lugar, que não é exatamente o da técnica na obtenção da imagem.

Encaro a apropriação como ato. Por isso faço questão que se saiba de onde cada elemento foi tirado. O trabalho se dá na mudança de sentido que esses elementos sofrem, ao passar de seu universo original ao outro. Trabalha-se na lógica da colagem, ou da montagem cinematográfica - pelo menos desde Eisenstein, sabemos que a justaposição de dois fragmentos cria um terceiro sentido, que não estava presente em nenhum deles de forma isolada.

Quando trabalho com a apropriação de outros artistas - porque isso é diferente de me apropriar de fotos de arquivo pessoal/familiar - faço questão de pesquisar muito, exaustivamente. Os autores cujos últimos textos utilizei em Malogramos... participaram da minha formação como artista e como pessoa, a escolha não foi aleatória. Na verdade, entendo meu trabalho também como uma meditação sobre a referência, o legado e a influência do trabalho de artistas que amo no meu. Em Malogramos... presto essa homenagem a esse grupo de escritores malditos que me ajudaram a traçar pra minha vida um caminho pouco convencional; mas ao mesmo tempo esse trabalho assinala-os justo no momento da sua morte. No vazio prenhe que ela deixa, um vazio que não é um vazio qualquer, mas o vazio que esses autores recortaram com a sua atividade.

Recentemente, essa situação, que era uma meditação mais especulativa, se tornou muito real. Durante a pesquisa em torno de Rafael França, comecei a conversar com Hudinilson Jr., artista que era seu amigo e, de 1979 a 1982, fez parte do grupo 3NÓS3 com ele e Mario Ramiro. O que era pra ser apenas uma entrevista se transformou em uma amizade, com conversas constantes e alguns projetos juntos que começamos. Falar com ele era como entrar em um túnel do tempo, e isso com sua dicção não acadêmica, impregnada de vida e experiência. Isso foi em 2011. Em 2013, quando finalizava a versão do Libro Negro para apresentar à banca do Mestrado, recebi de Hugo França, irmão do Rafael, a notícia que Hudinilson tinha sido encontrado morto em seu apartamento. Eu realmente não esperava essa notícia: a nossa última conversa, havia menos de uma semana, naquele mesmo apartamento, tinha sido luminosa, alegre, cheia de perspectivas lindas.

Meses depois que o Hudi faleceu, fui chamado por um grupo de amigos dele para participar na organização e catalogação dos seus materiais. Desde setembro de 2014, tenho ido ao menos duas vezes por semana naquele mesmo apartamento onde ele vivia e onde nos encontrávamos, para rever cada um dos seus trabalhos e lidar também com os seus documentos de processo, seus arquivos, seus trabalhos inacabados e seus objetos de culto pessoal. Estou ainda lidando com os mesmos questionamentos que lidei quando fiz Malogramos..., mas agora numa dimensão bem menos abstrata, que me atravessa por inteiro e que faz uma marca inapagável na minha história. Eu só aceitei esse trabalho porque achei que estava muito preparado pra isso – com uma reflexão sobre isso que já vinha acontecendo, e que me dá elementos simbólicos pra aguentar o tranco, pra fazer disso uma experiência mais ampla que um luto.

E é isso que está acontecendo agora. Encarei isso de catalogar os materiais do Hudi como uma performance de longa duração, cujo resultado, um deles, são os seus trabalhos organizados, fotografados e descritos, um a um, por mim. Mas claro que isso não acaba por aí. Tem uma dimensão da experiência disso tudo. Projetos já estão surgindo pra dar conta desse excesso. São embriõezinhos, ainda não posso falar sobre.

TM

Os trabalhos como "Malogramos sempre ao falar do que amamos" e a série de vídeos em resposta a Rafael França, parecem criações que se constroem através de uma relação afetiva com outros criadores. Como percebe esse entrecruzamento de ti e os outros autores?

VT

Um pouco desta pergunta está respondida na resposta anterior. Continuo o que estava dizendo lá, então. Quando começo a pesquisar a obra de um artista a fundo, não o faço com o fim de produzir obras a partir daí. Começa com um interesse de estudo mesmo: quero saber mais sobre eles, quero aprender com eles, quero entender o que eles fizeram. Mas acabo me apaixonando, e como vou muito fundo mesmo, meu trabalho acaba surgindo a partir de questões dessas pesquisas, ou pontos em que me vi fisgado, pungido. Ao assistir aos vídeos do Rafael França, sempre senti uma conexão estranha com ele. Já escutei que são vídeos um pouco datados, que tratam de um momento específico de experimentação audiovisual. Mas não consigo pensar assim. Pra mim são bastante corajosos, em injetar no campo da produção artística um tanto de pathos, de dor psicológica mesmo, de sentimento de solidão, de desespero diante do mundo como está.

Inicialmente, meu afeto diante dos vídeos do Rafael esteve carregado de um sentimento de identificação. Eu me sentia compreendido e sentia que o compreendia. Sabia que minha incursão nos seus arquivos iria me revelar não apenas os seus procedimentos de criação, mas também o seu universo dark, os seus dramas pessoais, suas incompatibilidades sociais. E assim foi. Mergulhei nisso, como um amigo ou amante que se colocava a seu lado – talvez tarde demais – pra colocar a mão nas suas costas e dizer: sim, é isso, eu também sinto.

Um acontecimento notável nessa trajetória foi conhecer o Hudinilson Jr. Me impressionei muito com o seu estilo e com suas explícitas diferenças em relação a Rafael. Com sua vontade de falar e contar ele me transportava para o início dos anos de 1980. Comecei a perceber o quanto a amizade com Hudinilson deve ter sido importante para o Rafael e para o caminho que a obra desse tomou a partir de então.

Ao mesmo tempo, o Hudinilson escutava os meus dramas e minhas questões de pesquisa, e começou, com a intimidade logo conquistada, a dar palpites, fazer provocações. Isso me marcou profundamente e me deu elementos pra entender a virada, o turning point que aparece na obra do Rafael, a partir de 1982. Os meus vídeos em resposta a Rafael vêm muito afetados pela minha amizade com Hudinilson. A ousadia de mudar todo meu projeto (de um projeto teórico-historiográfico a uma prática poética) também foi muito alimentada por esse contato.

Enfim, acho que o afeto que você percebe no meu contato com esses autores vem dessa minha insistência em ir conhecê-los, em envolver-me nas suas histórias e no que aqueles que o conheceram têm a dizer. É um afeto que começa sendo intuitivo e só meu, mas vai se expandindo e se tornando mais complexo no contato com os materiais. Isso só o tempo e a dedicação na pesquisa podem trazer.

O entrecruzamento com esses “outros”, pra mim, é importante, por uma questão de formação. Não considero que a universidade dê todos os elementos necessários à formação de qualquer profissional, muito menos do artista. Valorizo muito a academia, aprendi muito lá, mas sempre senti necessidade de mais, de aprender mais. Isso me motivou a buscar conhecer esses artistas que amo e essa busca me deu elementos para dialogar com eles, sem me confundir com eles, mas ocupando uma posição horizontal em relação a esses outros. Preservo assim esse enorme respeito, baseado em pesquisa exaustiva, mas também essa liberdade de me dirigir criticamente a eles, de escrever vírgulas em sua história, enfim, de traçar um campo de diálogo com eles. O afeto é importante pra isso, é a motivação para buscá-los e também o que sustenta a continuidade por um longo período.

TM

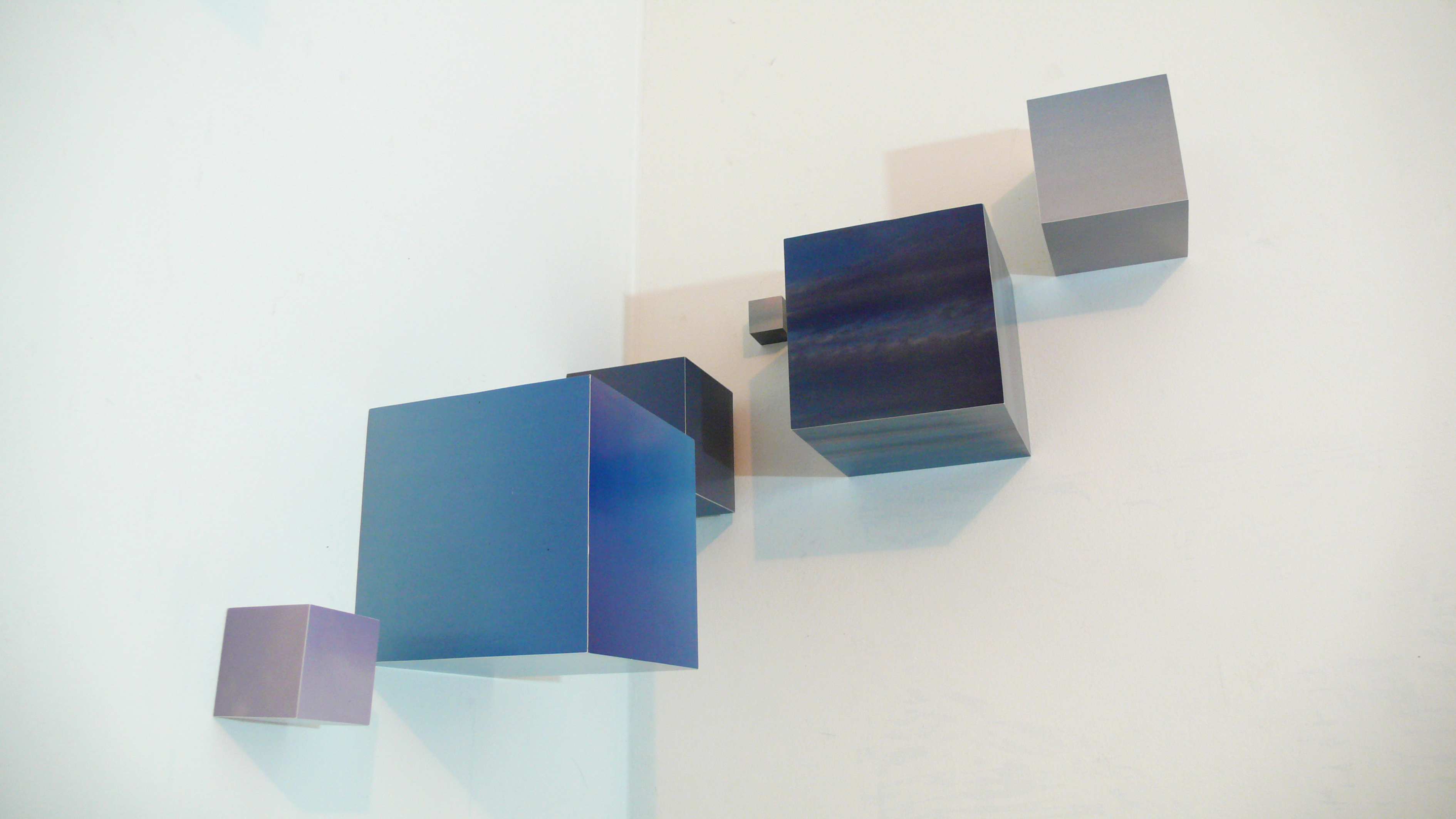

No trabalho "Sem título (26 anos)", como se deu a escolha do formato de cubos para receber os recortes de céu?

VT

Esse trabalho lida com a apresentação da fotografia, abrindo um espaço lá onde se tomaria a fotografia mais comumente como representação do mundo ou, nesse caso, representação de uma vida. As fotos pessoais guardam essa carga de representação do eu, da autobiografia, e é isso que as sustenta como conjunto. Uma narrativa as sustenta como conjunto, e é reciprocamente sustentada por ele.

Trabalhar com a apresentação desse material traz essa potência de levá-lo além da sua original apreciação. O extremo disso, nesse caso, me pareceu atentar para o espaço presente, apresentando as fotografias como objetos tridimensionais. Tem algo de alucinatório nisso, de levar a imagem a ocupar uma dimensão que não cabe nela.

Com isso também quis fazer um corte no que comumente se entende como autobiografia em arte, sacrificando aí a minha própria pessoa e gerando um paradoxo, uma ambiguidade. A apropriação, aqui, é uma oportunidade de tensionar o passado e o presente; ou uma via pela qual esse passado ganha um futuro, uma sobrevida para além de mim mesmo.

TM

Como foi pensada a estrutura da instalação dos cubos aderidos nas paredes? Conte um pouco sobre como se deu essa opção.

VT A tua pergunta agora é simples e prática, e possivelmente terá consequencias. Os cubos não precisam estar aderidos, eles podem mesmo flutuar. Seria lindo.

TM

Na obra "Caixa de ferramentas", para ti, esse jogo de fotos são ferramentas para quê?

VT

Para martelar, trincar, analisar uma ideia de memória autobiográfica, balizada na recorrência constante de um indivíduo. Para remeter aos semiescravos chineses que construíram os brinquedos de uma criança no Sul do Brasil. Para revelar os segredos que nem eu mesmo sabia. Para traçar um trajeto claro, do mais pessoal até o mais comum – sem que isso implique uma queda hierárquica de valores.

Para chatear os imbecis, para não ser aplaudido. Para viver à beira do abismo. Para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. Para que conhecidos e desconhecidos se deliciem. Para que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo. Porque de outro jeito a vida não vale a pena.

(ok ok, essa parte é apropriação)

TM

Esse trabalho se dá como uma escrita sobre si?

VT

Esse trabalho conversa com uma forma de escrita de si muito comum, que é o álbum pessoal de fotografias. Ele usa como material uma escrita de si, muito popular, há pelo menos um século. E foi feito em um tempo em que esse tipo de álbum deixa de ser alimentado, passando ao estado digital. É nesse cenário de descontinuidade dessa matéria-memória, subscrevendo a sua decadência mesma, que interfiro no meu próprio.

A obra traz sim um indício muito singular, já que todas as fotos têm essa origem, pessoal. Mas o ato a que elas foram sujeitas trabalha também para uma despersonalização, à medida que esse universo de imagens não remete apenas à minha biografia, elas são bastante corriqueiras e, uma vez extraídas de contexto, dizem respeito à memória de muitas outras pessoas que eu nem conheço.

Nesses trabalhos (a Caixa de ferramentas, Sem título (26 anos) e Último minuto) o que me interessou foi frequentar o paradoxo de uma escrita de si que destrói as suas provas máximas para se fazer outra. Há uma certa violência nesses trabalhos, de destruição e ocultamento das fotos, mas ao mesmo tempo a religação com um comum que (talvez inconscientemente para quem fez as fotos) me constitui e conta muito da minha história também.

TM

Em relação ao teu arquivo familiar de fotos. Ele está contigo? Se sim, como essas fotos chegaram até ti? Como o arquivo se constituiu, existem fotos de vários parentes e amigos? Ele vem sendo ampliado, tu acrescentas novas fotos?

VT

Essas fotos ficam guardadas em um baú e estão até hoje na casa dos meus pais. A constituição desse arquivo se deu da mesma forma que se dá com a maioria das famílias, desde que a fotografia se tornou popular e acessível, há mais de um século. Quanto a ele vir a ser ampliado, difícil responder a essa questão. Trata-se de uma prática em desuso. Atualmente, as fotos são armazenadas em HDs, e raramente são impressas.

De alguma forma fazer esse trabalho representou uma despedida desse tipo de arquivo, pra mim. Encontrando-o, em 2009, já fiquei espantado pela sua existência e de pronto comecei a entender que era uma forma de arquivo em desaparição. A própria forma estava sendo, naquele momento, relegada ao grande arquivo de mídias que abandonamos. Assim como um dia vai acontecer com o Facebook.

Eu me questiono muito, sobre o futuro dos arquivos e sobre a nossa obsessão com eles, com a sua preservação e o crescimento virtualmente infinito a que estão sujeitos. Você já deve ter lido o conto de Borges sobre Funes, o memorioso. Ali mostra o extremo de um personagem que não consegue contar uma história, porque é absorvido na descrição de cada detalhe, até o infinito ínfimo. Isso é o equivalente a uma amnésia total. As primeiras ações – destrutivas – que realizei com meus arquivos pessoais lidam com esse paradoxo.

TM

Como o teu trabalho de pesquisa e catalogação do acervo do Hospital Psiquiátrico São Pedro se relaciona com a obra "Malogramos sempre ao falar do que amamos"?

VT

Frequentei o HPSP durante toda a minha formação formal (graduação) em Artes. Logo no primeiro ano (isso era 2006), comecei a assistir aos seminários de um grupo de pesquisa transdisciplinar que se reunia lá, todas as quartas-feiras de manhã. O grupo é coordenado pela Tania Galli Fonseca e, apesar do vínculo acadêmico com a UFRGS, faz questão de fazer suas reuniões lá naquele prédio histórico: na verdade uma ruína da pretensão civilizatória mais mesquinha, a de classificar as mentalidades.

A gente se reunia em um dos pavilhões do hospital, onde no térreo havia uma oficina de criatividade (um grande ateliê no qual os antigos moradores do hospital eram chamados a criar). No primeiro andar desse pavilhão centenário, tudo o que os pacientes criavam era guardado. Tudo. Isso tinha, diziam, uma função terapêutica: os usuários sabiam que o que eles criavam teria um espaço, em outro lugar, um arquivo.

O trabalho de catalogação não era feito apenas de forma burocrática - isso seria o equivalente a reproduzir ali dentro um sistema de classificação da loucura contra o qual estávamos lutando. Sistema esse que estava inscrito naquelas paredes, nas camas cirúrgicas entre as quais se amontoavam os desenhos, as pinturas.

Foi no São Pedro que mais aprendi sobre isso que chamamos arte contemporânea, nessa época. O grupo da Tania sempre teve uma abertura enorme, pra pensar o que estávamos fazendo, no sentido de um autoquestionamento e também no sentido de olhar a produção daqueles trabalhos de forma completamente horizontal. As vidas que aquelas obras testemunhavam caminhavam intimamente no mesmo campo de transição em que o destino daquelas paredes era decidido. Nunca se tratou ali de interpretar psicologicamente os trabalhos. Não considerávamos os pacientes como portadores de uma desvantagem; mas sim de diferenças com as quais nós poderíamos aprender. Era uma escuta, uma doação dos nossos corpos para que servissem de passagem ao estranho: essas vidas que eram decididas à sua própria revelia na medida em que avançavam os papéis da reforma psiquiátrica.

Foi por isso também uma oportunidade de desconhecer, de estranhar aquilo mesmo que estávamos fazendo: catalogar, organizar.

Taí a faísca para os meus primeiros trabalhos, por exemplo, esses três: a Caixa de ferramentas, Sem título (26 anos) e Último minuto. Eu não pensei nisso enquanto os fazia, mas hoje vejo que está tudo ali, o que aprendi no espaço público que é o São Pedro, impactando na minha biografia de sujeito “normal”.

Claro que outras referências devem ser trazidas, nesse caso. O trabalho da Elida Tessler, por exemplo, que sempre achei incrível – é um trabalho completamente sem skill, desapegado de qualquer técnica acadêmica específica; sempre percebi a performatividade do trabalho da Elida: por mais que ela não seja uma performer, o que está em primeiro plano é o fazer, o ato, o gesto – dos quais a obra é apenas um resto, um registro. E os seus acúmulos e coleções são registros desse gesto. Caberia citar a produção de outros arquivistas, como Arthur Bispo do Rosário e José Leonilson, artistas que trabalharam nessa esteira. O primeiro deles sem ter no horizonte nenhuma pretensão artística – bem, a sua pretensão era diferente, e lindamente louca, a de preparar-se para um encontro com deus. Leonilson, com suas listas e classificações, também me inspiraram, era como um modo de trair um sistema racionalizante e fazê-lo trabalhar para um entendimento da própria vida.

Já a série Malogramos..., que começou como uma performance, enlaça esse momento de pesquisa no HPSP com um outro, muito importante pra mim, que veio justo depois: a pesquisa com os arquivos de Rafael França. Comecei a escrever sobre o França tomando como ponto de partida seu último vídeo: Prelúdio a uma morte anunciada (1991). Passei um ano (2010) pesquisando e escrevendo (120 páginas) sobre um único vídeo. O resultado foi um texto de caráter teórico e histórico, chamado Rafael França: grafias de uma vida em obra. Foi minha monografia de conclusão do curso de Artes Visuais na UFRGS. Segue aqui o link do meu texto: http://issuu.com/vitorbutkus/docs/rafael_fran_a._grafias_de_uma_vida_em_obra_-_vitor.

Esse, como já disse, é um trabalho bastante teórico – foi a isso que eu me propus, inicialmente, ao tratar da obra do Rafael. E Malogramos... surgiu nesse ano, o primeiro ano de imersão na obra do França, começando justamente com o último vídeo dele. Malogramos... foi uma espécie de resposta poética ao que eu estava fazendo com a obra dele. Comecei a me perguntar o que é afinal um último trabalho, a última escrita de uma vida, uma última palavra.

Malogramos... surgiu do meu espanto em saber que o último texto escrito por Roland Barthes tinha esse título: malogramos sempre ao falar do que amamos. Um espanto desses de maravilhamento, de cair pra trás, de ser pungido por um acaso poético ocorrido com uma pessoa, mas que poderia pertencer a tantas. Achei que esse título, escrito quando Barthes não sabia que ia morrer (sua morte não foi anunciada como a de Rafael) sintetizava a tensão que pra mim estava sendo importante. A dimensão de uma fragilidade humana (amar), justaposta a uma outra fragilidade (morrer).

A performance Malogramos... carrega esses temas (o amor, a morte) para dentro do seu tempo de execução. Eu me propus a copiar os últimos textos desses autores em um caderno, que mandei fazer, com 100 páginas em branco. Os livros deles ficaram à minha volta, e vez que outra pessoas do público vinham folheá-los. Eu estava aberto, aí, pra falar com as pessoas. Acho importante, nesse tipo de trabalho que não se entrega facilmente na dimensão visual, o modo como ele é transmitido, apresentado ao público. Por isso me dispus a interromper a minha atividade de copista, sempre que alguém me dirigia a palavra, e conversar com cada pessoa. Pra mim o trabalho acontecia também nessas interrupções, quando eu tinha que inventar sempre um novo modo de transmitir o que estava fazendo. Foi nessa ocasião que conheci a Mayra Redin; ela folheou os livros e começamos a conversar.

Além dessas “interrupções”, a execução da performance esteve sujeita a mais duas “limitações”: eu iria realizar esse ato durante as 10 horas que me haviam dado como limite e ela terminaria quando o caderno fosse totalmente preenchido. De fato eu estive sentado junto àqueles livros por 10 horas. E o caderno ainda não foi totalmente preenchido (a performance continuou no ano seguinte, na cidade de Vitória). Ou seja, ainda não está terminado, mas considero que já existe como trabalho, como proposição, como ato.

TM

Como entende o cruzamento entre teoria e prática na tua produção artística? Poderia falar um pouco dessa relação tendo em vista os vídeos desenvolvidos, a partir do trabalho de Rafael França?

VT

A minha primeira imersão no universo de Rafael França, como disse, foi teórica. Em 2011, eu estava satisfeito em manter o trabalho teórico separado do poético, cada um no seu lugar. Ainda gosto muito de Malogramos... e de como esse trabalho condensa poeticamente o que estava fazendo com a obra do França.

O que veio a se tornar o Libro Negro foi, inicialmente, a continuação dessa pesquisa teórica. Eu queria falar sobre os dez anos em que França esteve trabalhando com vídeo. Historiografar. Contar essa história. É um artista que eu amo e naquele momento sentia que teria muito o que falar sobre ele, que ainda não tinha sido dito. (Isso vai ser sempre verdade pra qualquer artista. Se você pesquisar muito, debruçando-se de corpo inteiro sobre os seus materiais e, claro, se você o amar o suficiente para não o reduzir ao que já foi dito ou historiografado sobre ele, então vai haver essa sensação de que falta algo a ser dito.).

Meu impulso inicial de pesquisador foi buscar contato com todos os materiais que pudessem dizer respeito aos vídeos do Rafael e aos nove anos que ele viveu em Chicago. Comecei a acessar o espólio dele no MAC/USP ainda em 2010. Fui até Chicago entrevistar seus amigos e consultar os arquivos da School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Isso já vinha acontecendo em São Paulo, pois o Rafael deixou ótimas interlocuções nessa cidade: Mario Ramiro, Hudinilson Jr., Regina Silveira, Florian Raiss, entre outras. Passei também três meses pesquisando a videoteca pessoal de Rafael, guardada pelo MAC/USP.

No meio do processo (imagina que eu tinha me proposto a escrever um mestrado em História, Teoria e Crítica sobre ele) essa situação começou a se tornar insustentável. Não me sentia confortável na posição de alguém que (apenas) sabe sobre todo esse material. Ainda admiro os historiadores e curadores que sabem sobre o que estão falando e contam o que sabem. Mas não era essa a inscrição social que eu buscava. Eu queria fazer algo com isso, não apenas contá-lo. Claro que contar, narrar uma história também é um fazer e é uma criação – e as experimentações do próprio Rafael com a narrativa em vídeo testemunham isso. Mas eu queria levar isso a um extremo que a posição de historiador não comportava.

Decidi, no meio do percurso, que eu ia sim historiografar a obra de França, mas iria fazê-lo do ponto de vista de um artista. O ponto-chave do trabalho se tornou então a minha posição diante desse artista. O trabalho foi apresentado, em 2013, na UFRGS, para uma banca que esperava um trabalho em HTC. Deixou-me muito feliz que o trabalho foi muito bem, com todo o questionamento que ele trazia sobre os lugares academicamente instituídos da Poética e da História da Arte. Acho que veio disso a sua força, eu levei muito a sério esse questionamento e creio que consegui criar uma posição crítica a esses lugares instituídos.

De uma postura convencionalmente distanciada, coloquei-me o desafio de criar uma posição em relação a ele. Isso não quer dizer equiparar-me a França, nem muito menos, me colocar na posição de um continuador de sua obra. Isso seria fácil demais, pretensioso, e me apagaria enquanto criador.

De alguma forma, o nó teoria-prática pra mim se coloca nessa criação de uma relação. A curadoria que fiz dos vídeos de Rafael França, para a galeria Jaqueline Martins no ano passado, se coloca no mesmo patamar de uma relação materializada em uma escolha, uma seleção. Por essa chave, posso conceber uma obra com apropriação e uma curadoria de Rafael França. Ambas são criações que excedem o material original, ambas criam critérios para escolher o que vai ser mostrado. De alguma forma, o artista que trabalha com arquivos, como eu faço, acaba se deparando com muita proximidade com o exercício da curadoria. As fronteiras estão aí para serem questionadas.