O projeto que aqui anuncio tem como centro a pergunta: quem tem direito à cidade? O questionamento provoca a investigação sobre as tensões causadas por intervenções urbanas provindas tanto de seus habitantes quanto dos poderes públicos, sobretudo aquelas que Ben Quinn chamou de "arquitetura hostil", uma arquitetura que não gosta de pessoas.

Para David Harvey (2015, p. 63), o espaço urbano pertence “a uma pequena elite política e econômica com condições de moldar a cidade cada vez mais segundo suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos”. Para o geógrafo, o processo de estruturação urbana é constituinte do desenvolvimento do capitalismo; dizendo de outro modo, o desenvolvimento do espaço urbano não é mero reflexo da dinâmica capitalista, mas também um lugar em que ela acontece. O historiador da arquitetura Iain Borden acrescenta que o design urbano e a gestão do espaço público só nos incluem à sua dinâmica se estivermos consumindo mercadorias ou trabalhando:

Por isso é aceitável, por exemplo, ficar sentado, desde que você esteja num café ou num lugar previamente determinado onde podem acontecer certas atividades tranquilas, mas não ações como realizar performances musicais, protestar ou andar de skate. É o que alguns chamam de “shoppinização” do espaço público: tudo fica parecendo um shopping (BORDEN apud QUINN, 2014).

Um processo de “shoppinização” do espaço público põe em tensão, ou mesmo em crise, a demarcação do público e do privado. Para Richard Sennett (1998, p. 30), “‘público’ significava [estar] aberto à observação de qualquer pessoa, enquanto ‘privado’ significava uma região protegida da vida, definida pela família e pelos amigos”. Todavia, uma demanda de reconhecimento está em jogo quando “aberto à observação de qualquer pessoa”, que não é menos delicada que os conflitos, políticos por essência, instaurados quando se compreende o espaço público como aquele que reúne diversos interesses “privados”.

[...] "público" centra-se na ideia de acessibilidade: tudo o que vem a público está acessível a todos: pode ser visto e ouvido por todos. Quando divulgamos um pensamento ou um sentimento através de uma estória, bem como quando divulgamos experiências artísticas individuais o privado torna-se de acesso público. A garantia deste fenômeno depende de uma condição essencial: os outros têm de partilhar a realidade do mundo e de nós mesmos (ANTUNES, s.d., p. 8).

O desenvolvimento desse projeto também revela minha inserção e atuação no espaço público, na configuração dos lugares que percorro ao longo de minhas andanças e que me revelam os contrastes presentes na arquitetura instaurada. Morando na Zona Norte do Rio de Janeiro e trabalhando na Baixada Fluminense, mais especificamente em Duque de Caixas, descubro, em meu percurso, um tecido urbano que se configurou ao longo dos anos através das intervenções diversas de moradores, de empresas e, sobretudo, do poder público que, não raro, contribui na privatização de espaços. Em meio a esse tecido, encontro, por exemplo, embaixo do viaduto em Del Castilho, pedras colocadas para impedir a estada de moradores de rua, ou, na Linha Vermelha, um muro com símbolos das Olimpíadas que separa a via da Comunidade Vila do João, ambas intervenções executadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Também nesses percursos, me deparo com vigas colocadas pelos moradores nas calçadas dos bairros do subúrbio a fim de evitar estacionamento de carros, o que acaba, no entanto, impedindo ou dificultando todo tipo de trânsito, sobretudo o de cadeirantes, skatistas, etc.

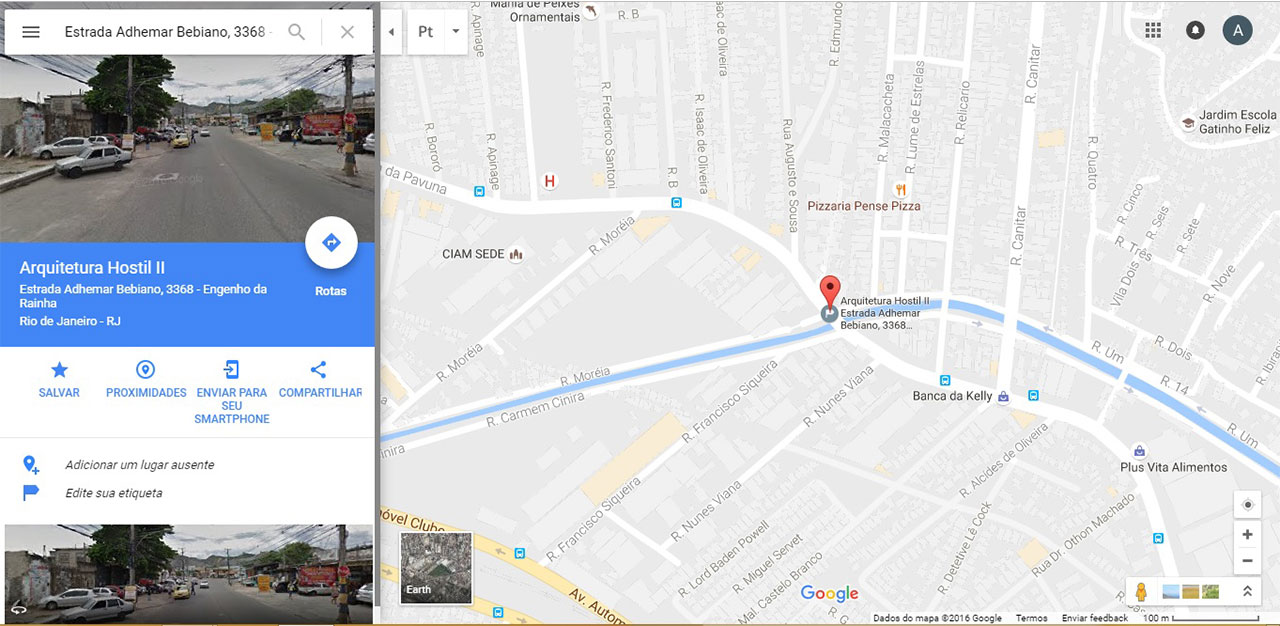

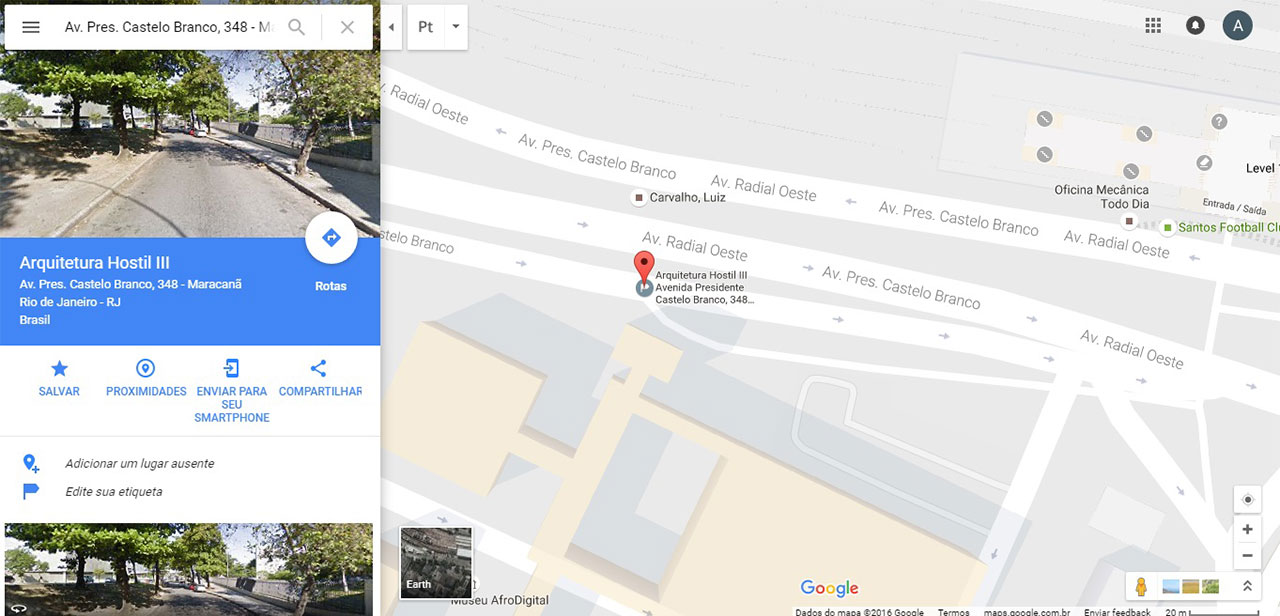

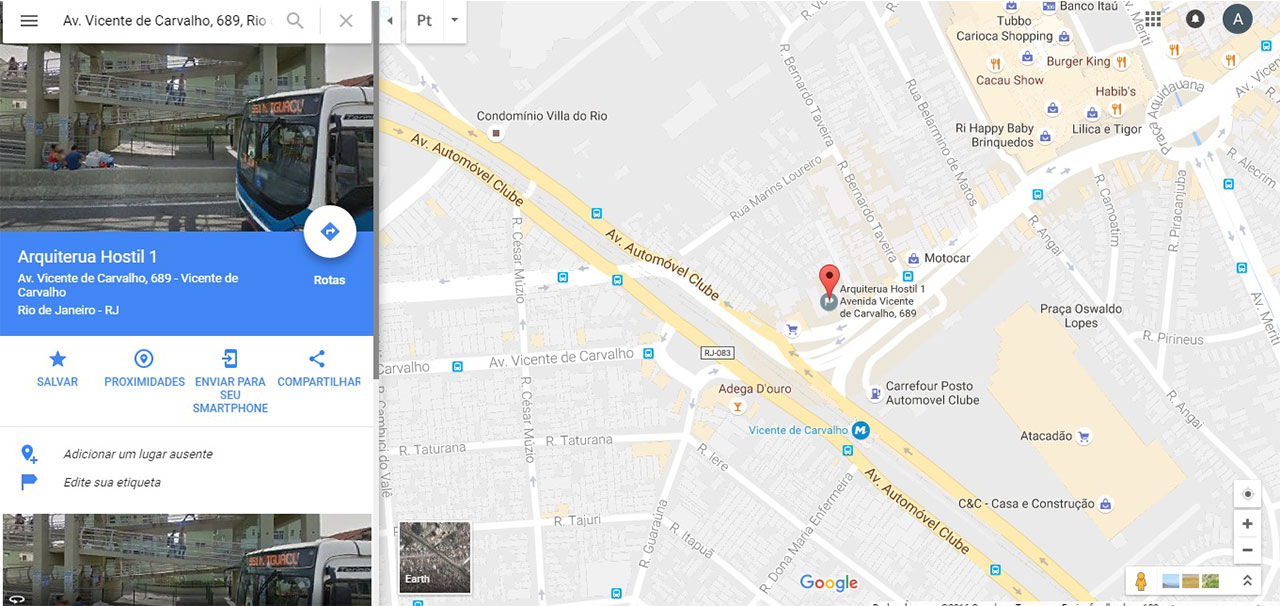

As fotografias tiradas registrarão esses deslocamentos pela Metrópole do Rio de Janeiro, em percursos em que tentarei encontrar – ou neles ser encontrada – os atravessamentos de tantas interversões. A fotografia, enquanto registro desses encontros, se configura como um elemento de estímulo à experiência, que me possibilitará confundir-me e ser tomada pelos rizomas1 urbanos. Rastros, passagens, vestígios estarão presentes em minha “abertura” ao espaço urbano, pois indicarão que a busca por essas vivências, talvez intangíveis diretamente, estarão também presentes na imagem. Junto às fotografias, o projeto envolve um mapeamento desses lugares hostis, conforme a Figura 2.

O próprio processo de procura/encontro por essas intervenções nas cidades me mostrou que, por diversas vezes, a arquitetura hostil se manifesta de forma “invisível”, pois são estruturas/obstáculos incorporados à nossa lógica cotidiana; ou seja, passamos diariamente por eles, e os mesmos, muitas vezes, são imperceptíveis. A primeira foto da série foi tirada em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio de Janeiro, de uma passarela pela qual passo diariamente. Percebi que, em meu caminho habitual, esse corpo, antes invisível, é uma grade que ocupa a parte inferior da passarela, impedindo seu acesso.

Nós, transeuntes, esbarramos todos os dias em diversas pessoas, e fotografar no espaço urbano oferece o contato com essa diversidade. A desmaterialização do rosto, ou o corte da cabeça na imagem, pretende expor o conflito instaurado pelo anonimato: ele que preserva o direito ao privado no público, mas que, ao mesmo tempo, permite adquirir uma identidade múltipla em meio à multidão que dá “face” à urbe. Estar imerso no espaço me remete a ter direito à cidade, num movimento de oposição às estruturas hostis implantadas: “a liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e nossas cidades” (HARVEY, 2014, p. 28); e me leva a reivindicar, através da fotografia, o direito de intervir nos processos de urbanização. Assim, proponho integrar a esse projeto, que está em processo, um diagrama dessas redes hostis encontradas ao longo da cidade. Esses pontos serão interligados através de um QR Code colado nos locais registrados. Com ele, a pessoa terá acesso às fotografias e às suas localizações no Google Maps, onde também encontrará, no site,2 um link para que possa enviar locais ou imagens de lugares que considere dialogar com a proposta.