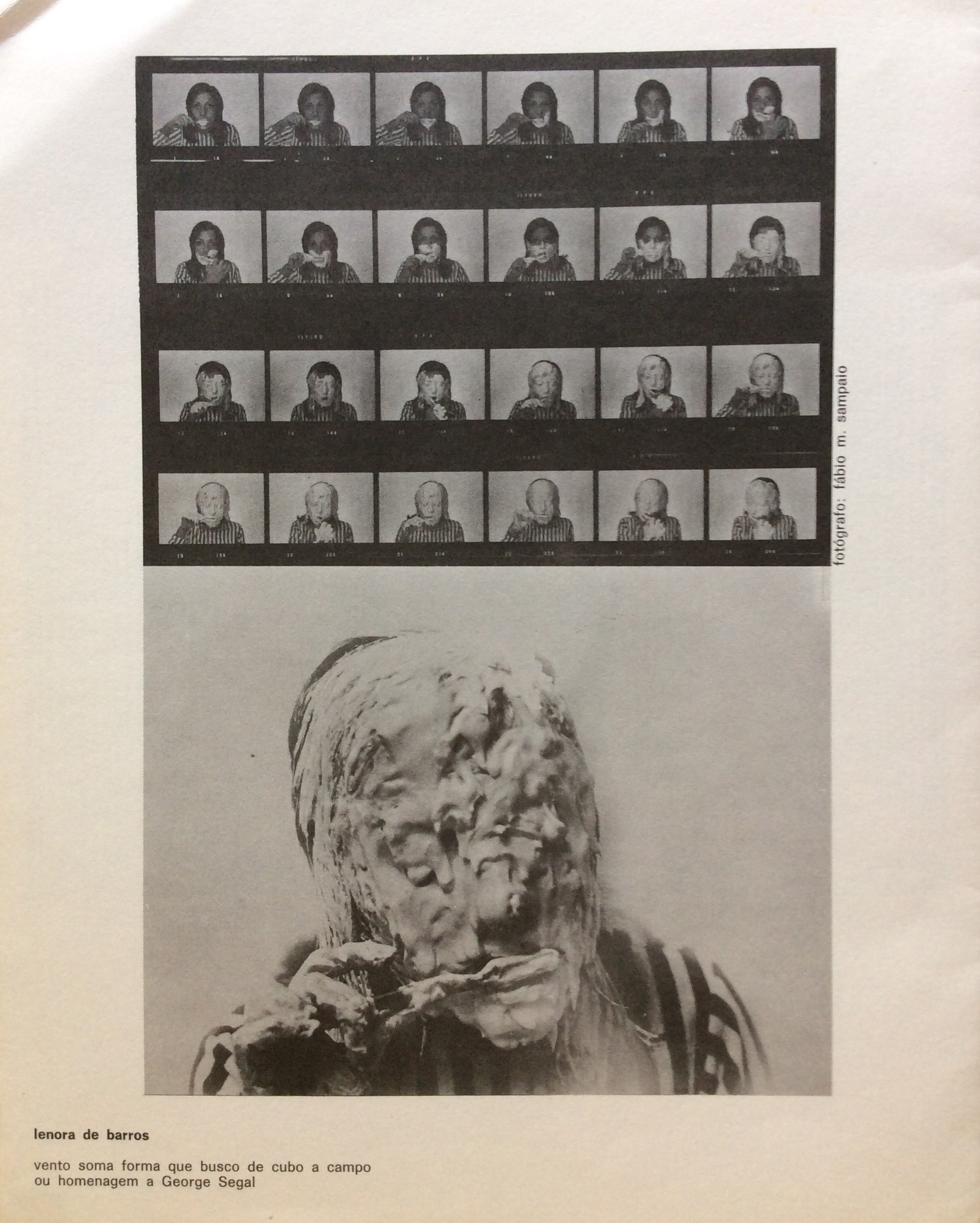

Na década de 1970, um surto de publicações independentes tomou conta do país. É o que se convencionou chamar de imprensa nanica ou alternativa. Do vasto universo que constituiu esse fenômeno, uma parcela expressiva mostra-se de algum modo vinculada ao contexto artístico do país. São, na sua maioria, revistas que, com diferentes formatos, intuitos e dinâmicas de circulação, destacam-se pela diversidade e pelo protagonismo que assumiram no conturbado panorama social brasileiro. O período que se estende de 1974 a 1977 chama particularmente a atenção. Nesse curto espaço de tempo, revistas como Artéria, Poesia em Greve, Qorpo Estranho, Malasartes, Caspa, Anima, Povis, Bahia Invenção, Polem, Navilouca, Almanaque Biotônico de Vitalidade, Punho, Código, I e Muda circularam pelo país levando para fora de museus e livrarias criações de Lygia Clark, Helio Oiticica, Antonio Dias, Augusto de Campos, Caetano Veloso, Rogério Duarte, Waltércio Caldas, Carlos Vergara, Julio Plaza, Haroldo de Campos, Torquato Neto, Regina Silveira, Paulo Leminski, Waly Salomão, Paulo Bruscky e Lenora de Barros, entre outros artistas.

Diante desse quadro, algumas questões permanecem em aberto: que circunstâncias levaram um grupo tão numeroso de artistas e escritores a se envolverem em publicações dessa natureza? Que fatores concorreram para que a revista se tornasse um espaço privilegiado para a prática artística na década de 1970? De que modo artistas de formações distintas negociaram as suas diferenças para se apropriarem dessa mídia?

Para responder a essas (e a outras) questões, é imprescindível considerar a relação dessa produção com os acontecimentos que lhe antecederam e os que lhe são contemporâneos. Nesse artigo, irei fazê-lo muito brevemente, apontando os fatos e circunstâncias que me parecem mais relevantes.

A procura de um contexto

Os anos de 1960 são um período de grandes viradas. Após a relativa estagnação dos primeiros anos, uma diversidade de iniciativas artísticas rapidamente se sucede: a formação do grupo Rex (65), as exposições Opinião 65, Opinião 66 e Propostas 66, a I Bienal da Bahia (66), a Nova Objetividade Brasileira (67), o Arte no Aterro (68) e, finalmente, a Tropicália (67-72) e o Poema Processo (67-72). “Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país” (SCHWARZ, 2008, p.71). As instituições possuem considerável autonomia para definir as suas políticas.

Em 1968, no entanto, as coisas mudam de figura.

Se em 1964 fora possível à direita preservar a produção cultural, pois bastara liquidar o seu contato com a massa operária e camponesa, em 1968, quando o estudante e o público dos melhores filmes, do melhor teatro, da melhor música e dos melhores livros já constituem massa politicamente perigosa, será necessário trocar ou censurar os professores, os encenadores, os escritores, os músicos, os livros, os editores – noutras palavras, será necessário liquidar a própria cultura viva do movimento (SCHWARZ, 2008, p.72-3).

O Ato Institucional Número 5 1 é, nesse sentido, um verdadeiro divisor de águas.2 No mesmo dia em que é promulgado [13 de dezembro de 1968], a sede do Jornal do Brasil é ocupada. Poucos meses depois, Caetano Veloso e Gilberto Gil são presos e exilados. Em 1969, a exposição dos artistas selecionados para a representação brasileira da VI Bienal de Paris é impedida de abrir. Em 1970, Mário Pedrosa se refugia na embaixada do Chile e exila-se neste mesmo país. Os atos de censura se generalizam. Não há mais espaço para acordos ou conciliações.

À ofensiva do regime, impõe-se uma ação igualmente radical por parte dos artistas. Entre 1969 e 1971, um conjunto emblemático de manifestações toma conta do país. É o que o crítico Frederico Morais irá denominar de ‘arte-guerrilha’ e Francisco Bittencourt de ‘geração tranca-ruas’. Essas manifestações, [que perpassam o Salão Bússola e os Domingos de Criação] atingem o seu ápice no XIX Salão de Arte Moderna, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e no evento Do Corpo à Terra, realizado no Parque Municipal de Belo Horizonte. Ignorando a recusa do júri, Antonio Manuel desnuda-se e apresenta o próprio corpo como obra nas galerias do MAM. Em Do Corpo à Terra, Cildo Meireles queima galinhas vivas [Tiradentes: Totem Monumento ao Preso Político] enquanto Artur Barrio distribui trouxas ensanguentadas pela cidade de Belo Horizonte. A noção de obra é literalmente estourada3. A arte relativiza os seus procedimentos, repensa os seus suportes, complexifica as suas estratégias

Apesar do grande esforço de artistas e críticos, a arte-guerrilha tem vida relativamente breve. A ofensiva do regime, somada ao grande êxodo da inteligência nacional, acaba por instaurar o que muitos autores irão considerar a mais grave crise da vanguarda brasileira. Para Frederico Morais, “nada mais de importante se fez, nesta década, em termos de vanguarda, depois da proposta revolucionária dos ‘Domingos da Criação’” (MORAIS, 1975, p.106). Para Francisco Bittencourt, neste momento “a vanguarda já começava a se encaramujar, numa fase de refluxo” (BITTENCOURT, 1978, p.360). Cessada a atividade de laboratório, “instala-se a mediocridade – e o mercado da arte” (MORAIS, 1975, p.111) com muitos artistas retomando “os instrumentos de trabalho com que se iniciaram na carreira artística” (BITTENCOURT, 1978, p.356).

Os movimentos de renovação e resistência tornam-se escassos e pontuais. Um dos principais focos passa a ser o MAC – USP [com as exposições Jovem Arte Contemporânea, Prospectiva 74 e Poéticas Visuais]. Outro foco importante passa a ser as revistas artísticas. Sintomaticamente, ambos estabelecem uma importante diferença de orientação em relação à década anterior. Se nos anos de 1960 as grandes referências em termos de arte hegemônica são a Pop Arte e o Novo Realismo, neste momento cabe à Arte Conceitual este papel.

Ao problematizar os objetivos e os procedimentos da arte, ao relativizar as diferenças entre a obra e sua documentação, a arte conceitual desafiou um conjunto de paradigmas historicamente estabelecidos. “Em uma transformação notável, a obra de arte passou a ser vista como ‘informação’ que se podia fazer circular mais eficientemente através do meio constituído por textos e fotografias do que por intermédio do transporte de objetos materiais propriamente ditos” (WOOD, 2002, p.36). Daí a opção pelas publicações, em geral, e pela revista, em particular. “Barata e acessível, a revista era o veículo expressivo ideal para a arte que estava mais preocupada com conceitos, processos e performances do que com a sua forma final mercantilizável” (ALLEN, 2011, p.1).

No Brasil, essas ideias foram lidas4 em um cenário bastante complexo. De um lado, havia um esvaziamento das instituições culturais e um rígido controle dos canais convencionais de comunicação. De outro, havia uma crescente movimentação em torno de projetos editoriais independentes e um rescaldo do intenso experimentalismo de outrora. Num contexto como esse, pensar a obra como informação significava intervir nesse mesmo contexto. Se a informação estava inviabilizada, produzi-la era, necessariamente, um ato político, independentemente do conteúdo que se veiculava. As revistas artísticas da década de 1970 assumiram, deliberadamente ou não, esse desígnio e a seu modo desafiaram as convenções do período.

Mas esta é só metade da história. Em parte por uma inegável tradição, em parte pelas características do veículo, as revistas dos anos de 1970 foram historicamente consideradas um fenômeno ‘literário’. Apesar da maciça participação de artistas visuais, estas publicações – com exceção de Malasartes e Arte em São Paulo – raramente foram pensadas a partir dessa perspectiva. Para a maioria dos autores, elas representavam o desenvolvimento ‘esperado’ de uma história que iniciava nos periódicos modernistas e desembocava nas revistas Noigandres e Invenção.5

Inegavelmente, tanto Noigandres quanto Invenção foram importantes referências para boa parte desses projetos. Igualmente importantes foram as atuações dos irmãos Campos e de Décio Pignatari. Considerá-los mera extensão do ideário concreto é, todavia, um tremendo exagero. Um exagero que coloca para debaixo do tapete as enormes diferenças que existem entre os contextos e entre as próprias publicações.

Esse exagero ignora, por exemplo, as idéias e práticas contraculturais que circularam à época e foram diferentemente incorporadas nos trabalhos de Torquato Neto, Wally Salomão, Paulo Leminski e Glauco Mattoso. Ignora também o trabalho experimental de figuras como Falves Silva, J. Medeiros e Paulo Bruscky. Artistas que participaram do movimento do poema processo, mas que construíram trajetórias absolutamente ímpares.

Tampouco seria suficiente justapor uma história literária a uma história das artes visuais. Como se a revista fosse um ponto privilegiado de encontro entre práticas que até então não se tocavam. Como se bastasse revelar a face escondida de uma história de outro modo já conhecida. Como se o desafio não consistisse justamente em ultrapassar os parâmetros estabelecidos na consideração da histórica relação entre poesia e artes visuais para, desse modo, entender a radicalidade da experiência contemporânea.

Um dos momentos mais festejados dessa relação se deu no primeiro modernismo. Mais precisamente, na Semana de Arte Moderna. Mas ainda que tenha congregado experiências de diversas áreas artísticas, a conotação da Semana de Arte Moderna foi tipicamente literária. O modo como a pintura se submeteu à tarefa de construção da ‘brasilidade’ é uma prova inequívoca disso. “Apesar dos avanços, seguíamos [portanto] atrelados à tradição cultural portuguesa: o verbo comandava inteiramente o olho, que, por si só, não tinha poder de significação” (BRITO, 1983, p.15).

Outro momento fundamental desse encontro ocorreu na década de 1950. Durante a vigência do concretismo, literatura e artes plásticas estiveram submetidas a um projeto comum. Acima dos gêneros e das subjetividades que as compunham estavam os postulados teóricos. Daí a célebre crítica do grupo Ruptura em relação à prática pouco ortodoxa do grupo Frente. Embora em um mesmo patamar, as áreas tinham a sua atuação limitada pelas prescrições desse projeto. O pensamento orientava a prática, que, a princípio, não podia transformá-lo.

A experiência contemporânea se dá em outra direção. Artistas e escritores compartilham estratégias e comungam ferramentas, tornando difícil a classificação dos seus trabalhos em gêneros ou disciplinas. As postulações teóricas não se descolam das práticas que lhes dão sentido e não possuem a rigidez que possuíam antes. Relativizados, os suportes se multiplicam e assumem os mais diferentes formatos.

A revista é um caso típico. Resultado da colaboração entre escritores, críticos, músicos e artistas visuais, elas desafiam as normas estabelecidas colocando em circulação uma grande diversidade de proposições: intervenções urbanas, investigações visuais, críticas, traduções, cartas, apropriações, paródias, instruções para ações, obras em processo e híbridos de toda parte.

As proposições conceituais que ganham as páginas dessas revistas são um bom termômetro desse novo estado de coisas. Como afirma Luis Camnitzer:

[...] seria muito artificial discutir as estratégias conceitualistas como algo restrito às artes visuais. Os artistas e escritores interatuavam intelectualmente e se fertilizavam mutuamente. Em alguns casos, o mesmo ator operava em ambos os campos. De modo que, ao nos dirigirmos às estratégias conceitualistas, estamos tratando com um campo altamente interdisciplinar e aberto a este tipo de diálogo. Há que se notar também que a obra de muitos escritores prefigurou o que mais tarde se classificaria como conceitualismo e que as definições estritas de ‘poeta’, ‘escritor’ ou ‘artista visual’ estão sempre condicionadas pela percepção particular de cada época (CAMNITZER, 2008, p.170).

De fato, é bastante difícil classificar uma parcela expressiva dos trabalhos veiculados pelas revistas dos anos de 1970. Se ignorarmos o contexto de origem do autor, muito provavelmente seremos levados a escolher em função do conhecimento prévio que temos das características deste ou daquele movimento. No Brasil, a influência da poesia concreta levou um número significativo de críticos a considerar as revistas como plataformas desse movimento, quando o tipo de experiência visual que parte dessas revistas veiculava pouco tinha a ver com a poesia concreta stricto sensu que, por sua vez, tinha já se afastado significativamente das rígidas formulações das décadas anteriores.6

Este é um ponto que merece alguma atenção. Ao retomar o diálogo entre literatura e artes visuais, as revistas questionam os limites historicamente estabelecidos entre estas disciplinas. Hélio Oiticica envia para a revista Polem uma longa carta ilustrada, José Paulo Paes envia para Através uma fotografia/ready-made. Definir estas contribuições como literária e ou visual é mal compreendê-las. Significa congelar categorias que, como assevera Benjamin, são essencialmente históricas.

Nem sempre houve romances no passado, e eles não precisarão existir sempre, o mesmo ocorrendo com as tragédias e as grandes epopéias. Nem sempre as formas do comentário, da tradução e mesmo da chamada falsificação tiveram um caráter literário marginal: eles ocuparam um lugar importante na Arábia e na China, não somente nos textos filosóficos como literários. Nem sempre a retórica foi uma forma insignificante: ela imprimiu seu selo em grandes províncias da literatura antiga. Lembro tudo isso para transmitir-vos a idéia de que estamos no centro de um grande processo de fusão de formas literárias, no qual muitas oposições habituais poderiam perder sua força (BENJAMIN, 1985, p.123-24).

Para Benjamin, sob pena de ratificar um modelo produtivo excludente, a barreira entre imagem e escrita precisa ser atacada. Outro limite que, para ele, deve ser superado, é o que separa o trabalho intelectual do material.

Somente a superação daquelas esferas compartimentalizadas de competência no processo de produção intelectual, que a concepção burguesa considera fundamentais, transforma essa produção em algo politicamente válido; além disso, as barreiras de competência entre as duas forças produtivas – a material e a intelectual –, erigidas para separá-las, precisam ser derrubadas conjuntamente” (BENJAMIN, 1985, p.129).

A seu modo as revistas procuram fazê-lo. A produção material e a distribuição destas publicações frequentemente se resolvem em experiências coletivas, com o trabalho se estendendo para fora dele mesmo.7

Mas a concorrência desse complexo conjunto de fatores – que inclui a existência de uma tradição de diálogo, a emergência de práticas conceitualistas e um panorama sociopolítico conturbado – provavelmente não seria suficiente para definir a revista como foco privilegiado de resistência e renovação das artes se de um lado a tropicália não tivesse aberto as portas dos meios de comunicação de massa e de outro as condições técnicas não estivessem disponíveis.

O exemplo da tropicália não pode ser subestimado. Ao assumir explicitamente as implicações da indústria cultural, ao incorporar nas suas proposições a baixa e a alta cultura, o movimento introduz um ineludível ruído no universo cultural brasileiro.8 A revolução estético-comportamental capitaneada pelos músicos baianos desestabiliza as categorias até então dominantes no cenário cultural brasileiro. Desagrada à direita e à esquerda. Põe em xeque os pressupostos mais recônditos do debate então em curso.

Não por acaso, muitos artistas, músicos e escritores ligados à tropicália refugiam-se em pequenas publicações – como Flor do Mal, Bondinho, Presença e Verbo Encantado – quando a censura aperta o cerco. A influência deste jornalismo contracultural é particularmente nítida em revistas como Polem e Navilouca,9 mas reverbera de diferentes maneiras em quase todas as publicações do período. Algo desse espírito pode ser vislumbrado nesse depoimento de Paulo Leminski:

Já fui um erudito / Hoje – como Waly me disse / só ataco de artilharia ligeira / Morteiros na guerrilha / Abastecer as tropas no próprio terreno inimigo / Com os frutos do local / Essa minha experiência com jornalismo cultural (ANEXO) / ou contracultural / me libertou de um monte de vícios letrados. / Gosto de me sentir na corrente sanguínea / Do mercado e dos meios de massa. / Talvez seja um prazer de escriba / Não sei / Que nem a propalada nostalgia do intelectual pela ação / Trabalhar nos meios de massa / é a coisa mais parecida com a ação que já vi. (LEMINSKI, 1999, p.47).

Tecnicamente, há circunstâncias igualmente relevantes. Julio Plaza resume bem os seus principais fatores em uma longa, mas necessária citação tomada do livro O que é Poesia Marginal, de Glauco Mattoso:

No Brasil, por volta da década de 60 (com alguns anos de atraso), a mudança quantitativa e qualitativa do parque gráfico industrial, principalmente nos centros urbanos, causou o deslocamento das velhas tipografias para o interior e sua substituição gradual pelas grandes impressoras offset e sua tecnologia de repro e produção gráfica. O fotolito, a chapa de alumínio e a produção de texto a frio ou fotocomposição, permitiram o estabelecimento da reprografia, isto é, máquinas e equipamentos de repro, multilites domésticas, copiadoras, fac-similadores, xerox – enfim, diversos equipamentos que democratizaram a produção gráfica e criaram condições instrumentais para a descentralização cultural do poder junto às revistas nanicas, jornais e publicações intersistema como ESCRITA, ANIMA, ARGUMENTO, JOSÉ, entre outras, para ‘minoria de massa’, tão característicos da década de 70, vimos aparecer publicações marcadamente artísticas e poéticas de grupos culturalmente ativos, constituídos em sua grande maioria, por poetas e artistas visuais trabalhando intersemioticamente: VERBO, FLOR DO MAL, NAVILOUCA, CÓDIGO na Bahia, POLEM, POESIA EM GREVE, QORPO ESTRANHO, CINE-OLHO, ARTÉRIA, entre muitas outras. (MATTOSO, 1981, p.70).

É esse amplo conjunto de fatores que fazem da revista um espaço privilegiado para a prática artística na década de 1970. Um dos poucos espaços possíveis para proposições que, inadequadas para o espaço de museus e galerias, só podem ganhar as ruas de uma maneira enviesada, sem o caráter ostensivo da década anterior. Um espaço no qual gênero, disciplina e formação não determinam limites ou modelos de atuação.